こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

「弁護士はトラブルが起きてから探せば良い」と考えていませんか?

顧問弁護士には継続的な顧問料がかかることもあり、トラブルがないなら顧問弁護士をつける必要はないと考える方もおられます。しかし、時代の変化で、これまではトラブルなく経営できていた会社から、突然のトラブルについてご相談いただく例が増えています。

トラブルの解決において重要なのは、日ごろの法務面での整備・リスク対策です。トラブルになってから良い弁護士に頼んでも、日ごろから法律、法改正に対応した体制ができていなければ、トラブルの相手方からその点を指摘されて、対応に窮することになります。

また、日ごろ、契約書のリーガルチェックを十分に行わず、自社に不利な契約を結んでしまっていると、トラブルになってから良い弁護士に頼んでも、自社に不利な契約書に縛られ、自社の思い通りの解決は望めません。

万が一トラブルが起きた際に、被害を最小限に抑え、できるだけ自社に有利な内容での解決をするためには、普段から顧問弁護士によるサポートを受け、日常的な予防法務の取り組みをすることが必要です。

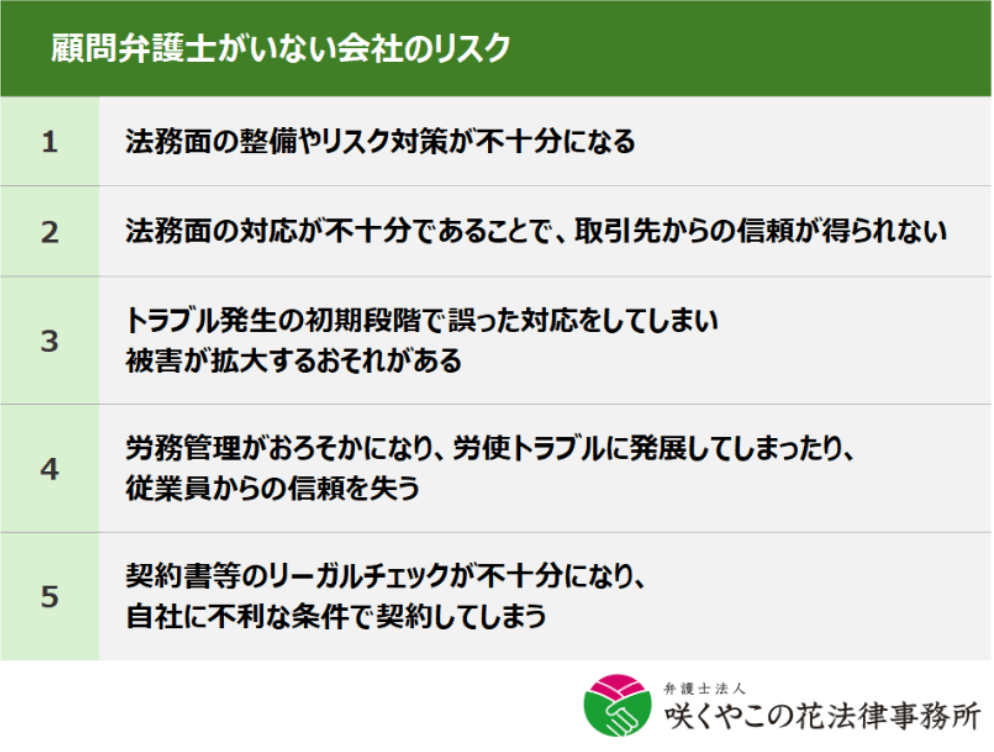

具体的に、顧問弁護士がいない会社には、以下のようなリスクがあります。

- (1)法務面の整備やリスク対策が不十分になる

- (2)法務面の対応が不十分であることで、取引先からの信頼が得られない。その結果、事業の機会を逃す。

- (3)トラブル発生の初期段階で誤った対応をしてしまい被害が拡大する。

- (4)労務管理がおろそかになり、労使トラブルに発展してしまったり、従業員からの信頼を失う。

- (5)契約書等のリーガルチェックが不十分になり、自社に不利な条件で契約してしまう。

この記事では、顧問弁護士がいない会社がかかえるリスクや、スポットで弁護士に依頼する場合と比べたメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。この記事を読んでいただくことで、現在顧問弁護士の必要性で迷われている方は、顧問弁護士がいない会社の問題点や解決策がわかり、自社にとって本当に必要な顧問弁護士との契約に向けて動き出すことができるようになります。

それでは見ていきましょう。

顧問契約に関するご不明点についても弁護士から詳しくご説明しますので、顧問弁護士サービスが気になっているという方はお気軽にお問い合わせください。

ー この記事の目次

1.そもそも、顧問弁護士とは?

顧問弁護士とは、企業から継続的に相談を受け、企業活動に関する法的な助言やトラブルの予防・解決のためのアドバイスをしたり、契約書のリーガルチェック等を行ったりする弁護士のことです。

顧問弁護士の役割は主に「予防法務」と「トラブル発生時の対応」の2つです。また、事務所や弁護士により違いはありますが、主な取り扱い分野としては以下のようなものがあります。

●主な取り扱い分野

- (1)契約書の作成やリーガルチェック、契約トラブルの解決

- (2)労務環境の整備や法令対応、トラブル解決

- (3)債権回収に関する相談やトラブル解決

- (4)知的財産に関する相談やトラブル解決

- (5)取締役会や株主総会の運営サポート、少数株主対策、その他会社法関係の相談対応

- (6)クレーム対応の支援やカスハラ対策

- (7)誹謗中傷への対応

- (8)代表者や取締役からのプライベートの相談に対する対応

2.顧問弁護士がいない会社のリスクとは?

顧問弁護士がいない会社の主なリスクとして上記の5つが挙げられます。

以下でそれぞれ詳しく説明します。

2−1.法務面の整備やリスク対策が不十分になる

顧問弁護士がおらず、法務面の整備がきちんとできていないと、気が付かない間に法令違反をしてしまったり、リスク対策が不十分になるリスクがあります。

日ごろの予防法務が不十分だと、トラブル発生時に自社に不利な状況になり、解決が著しく困難になったり、解決しても望む結果を得られないといったデメリットが生じます。

- 消費者から不合理なクレームを言われた場面でも、自社も特定商取引法や消費者契約法などに十分対応できていない弱点があり、大幅な譲歩せざるを得なくなる

- 従業員から割増賃金の請求をされた場面で、求人票や雇用契約書、賃金規程等に不備があるため、反論できず、多額の請求に応じざるを得なくなる

- 顧問弁護士がいれば、予防法務、コンプライアンスの取り組みを日ごろから進めることができ、このようなトラブルを防ぐことができます。

2−2.法務面の対応が不十分であることで、取引先からの信頼が得られず、事業の機会を逃す

日ごろの法令対応ができていないことは、ビジネスの様々な場面で現れます。顧問弁護士がいない会社が明らかに法令違反の契約書のひな形を使用していたり、業法への対応や個人情報保護法への対応が不十分なままになっているケースは少なくありません。

法務面での対応が不十分であることは、取引先からの信頼を失い、事業の機会を失うことにつながります。

2−3.トラブル発生の初期段階で誤った対応をしてしまい被害が拡大するおそれがある

顧問弁護士がいない会社では、トラブル発生時に、自己判断による誤った対応をしてしまったり、対応が後手に回ってしまったりすることで被害が拡大するリスクがあります。

- 取引先から不合理なクレームを言われた場面でも、なんとか円満に収めようとして弁護士に相談しないまま譲歩を重ねた結果、次々にクレームを言われる結果を招く

- 従業員からのパワハラ、セクハラ被害の訴えに対して、間違った対応をしてしまい、紛争化して、会社の責任を問われる結果をまねく

顧問弁護士がいれば、いつでも電話で気軽に相談できるため、このようなトラブルを防ぐことができます。

2−4.労務管理がおろそかになり、労使トラブルに発展してしまったり、従業員からの信頼を失う

就業規則や雇用契約書に不備があるなど、労務管理がおろそかになっている場合は、従業員との間でトラブルが起きた際に裁判など重大な問題に発展してしまうリスクが高まります。

以下でいくつか例をご紹介します。

(1)雇用契約書や就業規則の不備について

咲くやこの花法律事務所では、未払い残業代トラブルについて多くのご相談をお受けしていますが、顧問弁護士がいない会社からのご相談では、就業規則等を自社なりに工夫していたとしても、それが裁判例の基準に適合しておらず、非常に大きな問題を抱えている例が複数見られます。

例えば、給与規程において、「給与が業務内容の変更に伴い、その業務に相当しないと会社が判断した場合、降給することがある」などと定めたうえで、これをもとに従業員の賃金を減額してしまうなどといったことは典型的な不備事例ですので注意してください(住友不動産ベルサール事件・東京地方裁判所判決令和5年12月14日)。従業員の賃金の減額については、裁判例のルールを踏まえた就業規則の整備が必要です。

また、固定残業代制度の不備は場合によっては事業の倒産につながりかねないほどのダメージをもたらします。例えば、以下のような就業規則の規定は、典型的な不備事例ですので注意してください。

賃金規程で、役職手当について「但し、例外的に、労働基準法41条の2に定める監督又は管理の地位にある者と認められない場合は、本手当に当月分の時間外労働手当、休日労働手当を含むものとし、実際の額が本手当を超えた場合は、超えた分について支払う。」と規定した事例(クローバー事件・静岡地方裁判所沼津支部判決令和5年3月27日)

(2)問題社員トラブルの対応の場面について

咲くやこの花法律事務所では、問題社員とのトラブルについても多くのご相談をお受けしていますが、顧問弁護士がいない会社からのご相談では、就業規則に懲戒制度が設けらていてもその内容が非常に活用しづらいものとなっているため、対応に支障が出る例が多いです。

就業規則において懲戒制度が実際の利用に適する適切な内容で整備されていなければ、問題社員とのトラブルの場面では非常に大きな支障になってしまいます。この点は、従業員数10名以下の会社でも同じですので注意してください。

従業員が少人数だからといった理由で就業規則を作成していなかったり、作成していても周知していない場合、従業員とトラブルになった際、必要な対応ができないケースが少なくありません。

「就業規則と雇用契約書の内容が不十分だった。こうして問題社員とトラブルが起きて初めてそれを痛感して後悔している」というご相談者の方もいらっしゃいました。いざトラブルが起きた場合に困ることのないように、顧問弁護士のサポートのもと、日ごろから就業規則や雇用契約書の整備・見直しをすすめることが大切です。

なお、顧問弁護士がいると労働問題でどんなメリットがあるのか?について以下の記事で解説していますので参考にしてください。

2−5.契約書等のリーガルチェックが不十分になり、自社に不利な条件で契約してしまう

顧問弁護士がいない会社では、リーガルチェックを毎回弁護士に依頼するのは手間や費用がかかるといった理由から、取引先から提示された契約書のリーガルチェックが不十分なまま、気づかないうちに自社に著しく不利な条件で契約してしまうといったケースが少なくありません。

他にも、自社で作成した契約書の内容に不備があり、後でトラブルに発展するパターンもあります。

顧問弁護士がいる場合、契約締結の度に、メールやチャットなどでリーガルチェックを気軽に依頼することができるため、上記のようなリスクを避けることができます。また、顧問契約の内容にもよりますが、通常は顧問料の範囲内でリーガルチェックを依頼することができるため、毎回費用が発生することもありません。

- 成果物について知的財産権を譲渡する旨の条項がないため、自社が発注して納品してもらった成果物について将来の使用や修正が制限される

- 自社が業務を受注した際の契約で過剰な競業避止義務の規定が盛り込まれていたため、契約終了後に自社の事業が大幅に制限されてしまう。

顧問弁護士がいれば、いつでも気軽にリーガルチェックを依頼できるため、このようなトラブルを防ぐことができます。

3.スポットで弁護士に依頼する場合と比べた違い

次に、顧問弁護士に依頼する場合と、スポットで弁護士に依頼する場合の違いについてご説明します。

顧問弁護士に依頼する場合とスポットで弁護士に依頼する場合の違いは、主に以下の通りです。どちらもそれぞれにメリットとデメリットがあり、どちらが良いかは自社の状況やニーズなどによって異なります。

| 顧問弁護士 | スポット(単発)依頼 | |

| 契約形態 | 継続的な顧問契約 | 特定の案件ごとの委任契約 |

| 主な役割 | 日常的な相談対応+予防法務+トラブル解決 | トラブル解決のみ |

| 依頼までのスピード | 基本的に電話やメールですぐに相談可能 | 時間がかかる (弁護士探し→予約→相談→見積もり→委任契約書の締結→案件着手) |

| 自社への理解度 | 日ごろの相談により事業内容や社風、直近に起きたトラブルなどを把握しているため、それを踏まえた対応が可能 | 案件ごとに一から説明が必要 |

| 費用 | 顧問料が毎月発生 | スポット案件の弁護士費用のみ |

| メリット | ・トラブルを未然に防ぐことができる ・トラブルが発生した場合も予防法務ができているため、自社の意向に沿った解決が可能 ・初期段階から予約なしで気軽に相談できるため、初期対応を誤らずに済む |

・毎月の負担は発生しない (ただし、トラブル発生時は顧問契約がないため、弁護士費用が高額になりやすい) |

| デメリット | 継続的に顧問料が発生する | ・予防法務や法令対応に漏れが生じやすく、トラブル発生時に自社の意向に沿った解決が困難 (解決のために大きな負担をせざるを得なくなることがある) |

3−1.顧問弁護士に依頼する場合

何かトラブルが発生したとき、あるいは発生しそうなときにも電話やメールですぐに相談でき、迅速な対応をとることが可能です。「こんなことを聞いてもいいのだろうか?」というような些細な懸念についても気軽に相談できるので、問題が大きくなる前に対処することが可能です。

その結果、初動対応を誤らずに済み、大きなトラブルを回避できます。

また、顧問弁護士の重要な役割の一つに、予防法務があります。法令遵守の取り組みや法改正への対応、日常的な契約書のリーガルチェックや就業規則等社内規程の整備、労務環境の改善などを通じて、見落としがちな法的リスクを指摘し、対策に取り組むことで、そもそもトラブルが発生しにくい、健全な経営体制を構築できるメリットもあります。このような予防法務に取り組む結果、トラブルが発生した場合も自社の意向に沿った解決が可能になります。

一方で、顧問弁護士を依頼する場合は毎月顧問料の負担が発生しますが、顧問料は経費として扱うことができます。

3−2.スポット(単発)で弁護士に依頼する場合

スポットで弁護士に依頼する場合、案件ごとの弁護士費用や実費がかかります。ただし、顧問契約がないため、トラブル発生時の弁護士費用は、顧問契約をしている場合と比べて高額になる傾向にあります。

また、一番の問題は、予防法務や法令対応に漏れが生じやすく、トラブル発生時に自社の意向に沿った解決が困難になることです。自社に不利益な契約書が作成されていたり、就業規則に不備があったり、あるいは日ごろの法令対応ができていなかったりすると、解決のために大きな負担をせざるを得なくなることがあり、企業が立ち行かなくなる例もあります。

4.会社に顧問弁護士が必要な理由とメリット

会社に顧問弁護士が必要な理由とメリットとしては、主に以下の点があげられます。

- (1)予約なしですぐ気軽に相談できる

→日々の不安を解消+重大なトラブルの芽を摘む - (2)自社では気づかない法的リスクについて指摘を受け事前に改善できる

→トラブル発生時の被害を最小限に抑えることができる - (3)取引先や従業員からの信頼を確保できる

→チャンスを逃さず事業を成長させることができる

以下でそれぞれ詳しく説明します。

4−1.予約なしで気軽に相談できる

顧問弁護士をつけるメリットの一つは、予約なしですぐ電話やメールで気軽に相談できる点です。わざわざ予約して料金を払ってまで相談するようなことではないと思ってしまうようなことも、顧問契約をしていれば、いつでも気軽に相談できます。

また、経営者からだけでなく、現場担当者からの相談にも対応していることが通常です。そのような相談の中で日々の不安を解消でき、また、重大なトラブルの予兆を発見して、トラブルの芽をつむことが可能になります。

4−2.自社では気づかない法的リスクについて指摘を受け事前に改善できる

顧問弁護士がいれば、自社だけでは気づきにくい契約書や就業規則、日々の取引等に潜む潜在的な法的リスクを法律の専門家としての視点から発見し、指摘してもらえます。

顧問弁護士がいない場合、長年経営してこられていて、事業自体は順調でも、基本的な法令への対応ができていなかったり、最新の法改正に対応できていないというケースは非常に多いです。そのような不備を放置してしまうと、トラブルになった際に、相手方からその点を攻撃され、大幅な譲歩をせざるを得なくなります。

咲くやこの花法律事務所のご相談の中でも、これまで顧問弁護士がいなかった事業者の方から、トラブルについてのご相談をお受けした際に、日ごろからご相談いただき、整備を進めていたら、もっと良い解決ができるのに、と悔しい思いをすることが少なくありません。

これに対して、日ごろから、顧問弁護士のサポートを受け、法令遵守、トラブル予防やリスク対策をすすめている会社では、トラブルが起きたとしても、日ごろの取り組みを活かして自社の意向に沿った解決をすることが可能になります。

4−3.取引先や従業員からの信頼を確保できる

自社が提示するひな形や、トラブル対応、法令遵守の出来具合は、当然、取引先からも見られています。顧問弁護士のサポートを受け、これらを整備することは、取引先からの信頼を確保し、事業を成長させることにつながります。

逆に、自社から提示するひな形が不適切なものだったり、トラブル対応が上手にできていなかったり、法令遵守ができていなかったりすると、きちんとした会社から見れば、取引対象外となってしまいます。顧問弁護士がいないことで実はたくさんのチャンスを失っている可能性があります。

また、労務関連の法律を守り、職場環境を整えることが、従業員からの信頼確保につながります。労務関連は法改正も多く、これまで法令面の整備に取り組んでいなかった会社がすぐに全ての法改正に対応することは難しい状況です。しかし、それでも少しずつ取り組んでいくことで、従業員からの信頼も得られる会社にしていくことが大切です。

5.顧問弁護士がいない会社と取引する場合の注意点

自社には顧問弁護士がいても、取引を検討している相手方には顧問弁護士がいないということもあるでしょう。以下では、顧問弁護士がいない会社と取引する場合の注意点についてもご説明したいと思います。

5−1.取引の際の契約書に不備があったり、契約書自体を交わさないことがある

法務面がきちんと整備できていなかったり、コンプライアンス意識が低い会社だと、本来記載すべき重要な取り決め事項が契約書から抜け落ちていたり、場合によっては業界の慣習等によりそもそも契約書を交わさないのが通常だと考えているケースも少なくありません。

このような状態では、後々トラブルが起きた際に解決が困難になります。企業間の契約トラブルを解決できるかどうかは、契約書の内容に大きく左右されるため、取引の際は必ず弁護士に相談して適切な契約書を締結することが必要です。

そのような場合は、本来、取引先が準備すべき契約書であっても、自社において顧問弁護士に契約書の作成を依頼することが必要になってきます。そのような対応も困難な場合、顧問弁護士がいない会社との取引は控えるべきでしょう。

5−2.コンプライアンス違反に巻き込まれるリスクがある

顧問弁護士がいない会社では、自社の事業に関わる法律について正しく理解しておらず、法令違反の問題を抱えていることがあります。契約の対象となるサービスを提供するために、法令上必要な許認可すらとられていないこともあります。そのような会社と取引すると、自社がコンプライアンス違反のトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

そのほかにも、典型的なケースとして以下の例があります。

- 仕入先から納品された商品が日本の法令に適合しておらず、それに気づかないまま転売してしまい、トラブルになる例

- 外注先から納品されたコンテンツが他社の著作権を侵害しており、それに気づかないまま、自社の顧客に納品した結果、トラブルになる例

このようなリスクを避けるために、取引先会社のコンプライアンスに対する姿勢を判断する上で、顧問弁護士の有無を確認することは有効な手段の一つです。確認ができない場合、他に代替の取引先がないなどの特別な事情がない限り、顧問弁護士がいない会社との取引については控えるべきでしょう。

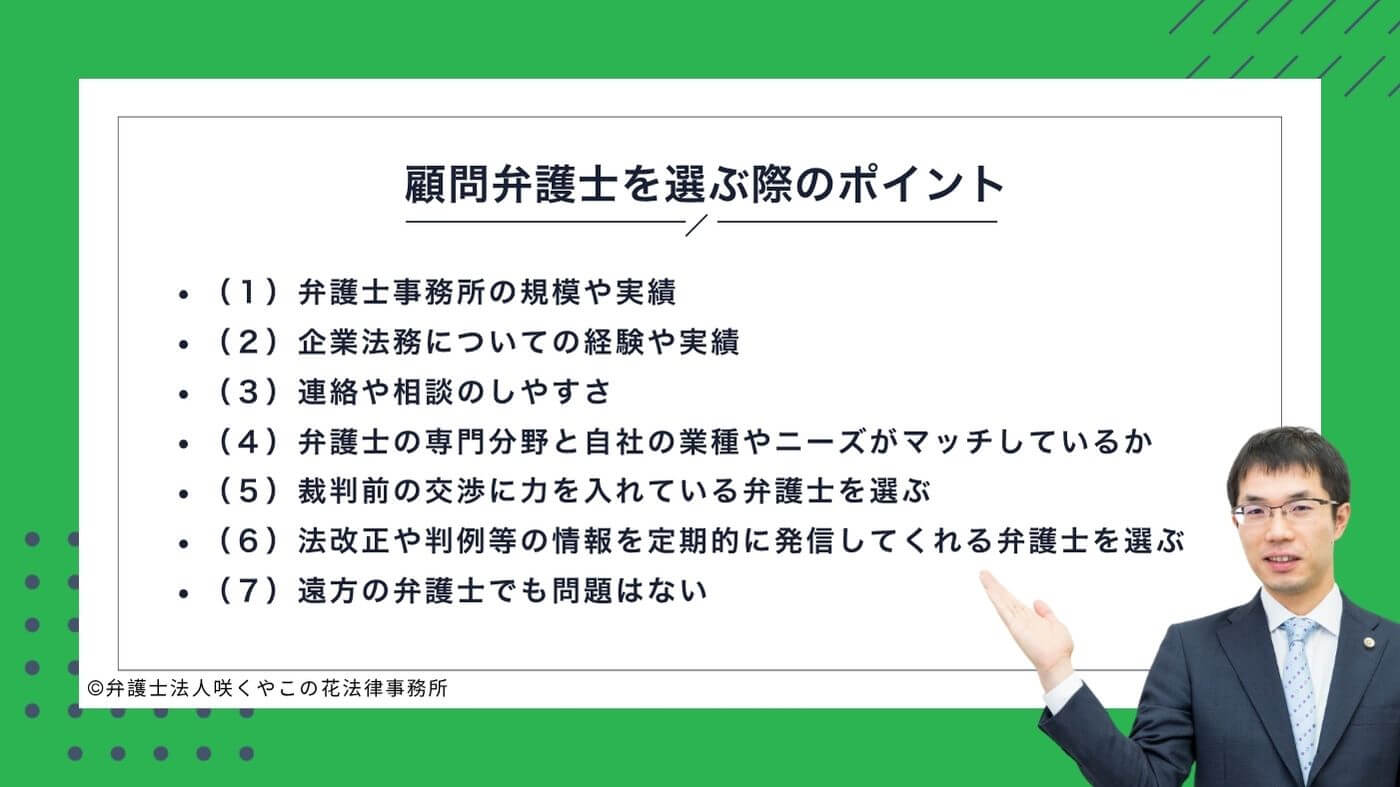

6.顧問弁護士を選ぶ際のポイントとは?

顧問弁護士を選ぶ際に考慮すべきポイントとしては、以下のような点があげられます。

- (1)弁護士事務所の規模や実績

- (2)企業法務についての経験や実績

- (3)連絡や相談のしやすさ

- (4)弁護士の専門分野と自社の業種やニーズがマッチしているか

- (5)裁判前の交渉に力を入れている弁護士を選ぶ

- (6)法改正や判例等の情報を定期的に発信してくれる弁護士を選ぶ

- (7)遠方の弁護士でも問題はない

上記のポイントのほか、顧問契約プランの内容や費用についてもしっかり確認することが大切です。弁護士事務所によっては、顧問契約について弁護士と面談して説明を受けることができますので、プラン内容や費用だけでなく、弁護士との連絡手段や契約期間、顧問料の支払い方法など細かな点や気になる点を直接弁護士に確認しておくとよいでしょう。

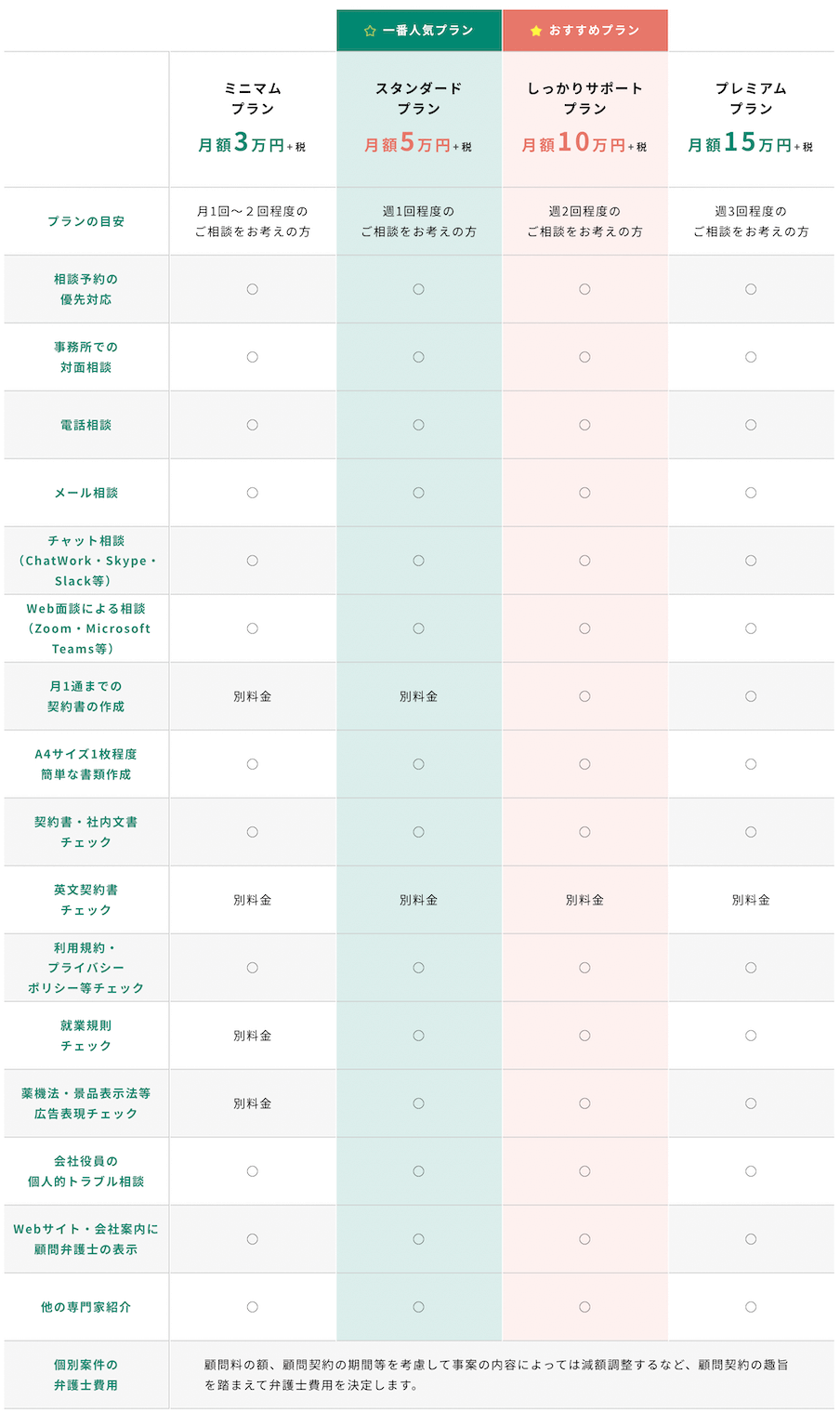

7.咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご紹介

最後に、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについてご紹介します。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照ください。

咲くやこの花法律事務所の顧問契約は主に4つのプランがあり、自社の規模やニーズに応じてお好きなプランをお選びいただけます。

※ミニマムプラン・スタンダードプランにおいても、通常の契約書・社内文書・利用規約・プライバシーポリシーのチェック等について上記「プランの目安」の範囲内でプラン内での対応が可能ですが、特に分量が多く複雑なものについては別途料金をいただくことがあります。

7−1.ミニマムプラン(月額3万円+税)

●ご相談回数の目安:月に1回~2回程度

ミニマムプランはトラブル発生時に備えてすぐに相談できるようにしておきたい方や、代表者や特定の担当者からの相談のみを希望されている方におすすめのプランです。

7−2.スタンダードプラン(月額5万円+税)

●ご相談回数の目安:週1回程度

定期的な相談のほか、就業規則や契約書の整備を進めたい方におすすめのプランです。また、就業規則や広告表現等のチェックも料金の範囲内でご依頼いただけます。

7−3.しっかりサポートプラン(月額10万円+税)

●ご相談回数の目安:週2回程度

顧問弁護士と日ごろから密顧問弁護士費用(顧問契約プラン) – 顧問弁護士なら咲くやこの花法律事務所に連絡を取り、会社の整備を進めたい方におすすめのプランです。

7−4.プレミアムプラン(月額15万円+税)

●ご相談回数の目安:週3回以上

企業規模の大きな法人様や、社内の複数の事業についてご相談をお考えの方におすすめのプランです。相談回数を気にすることなくご利用いただけます。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスでは、ご予約なしですぐに弁護士に直接ご相談いただくことが可能です。また、経営に関するご相談だけでなく、代表者や役員の個人的なトラブル相談にも対応しています。

日ごろのご相談や依頼対応のほか、重要な法改正情報やお役立ち情報の配信などを通じてトラブルに強い企業体制作りをサポートします。

8.まとめ

この記事では、顧問弁護士がいない会社のリスクや、顧問弁護士が必要な理由などについて解説しました。

顧問弁護士とは、企業から継続的に相談を受け、企業活動に関する法的な助言やトラブルの予防・解決のためのアドバイスをしたり、契約書のリーガルチェック等を行ったりする弁護士のことです。

顧問弁護士がいない会社には、以下のようなリスクがあります。

- (1)法務面の整備やリスク対策が不十分になる

- (2)法務面の対応が不十分であることで、取引先からの信頼が得られない。その結果、事業の機会を逃す。

- (3)トラブル発生の初期段階で誤った対応をしてしまい被害が拡大する。

- (4)労務管理がおろそかになり、労使トラブルに発展してしまったり、従業員からの信頼を失う。

- (5)契約書等のリーガルチェックが不十分になり、自社に不利な条件で契約してしまう。

また、会社に顧問弁護士が必要な理由としては以下の点があげられます。

- (1)予約なしですぐ気軽に相談できる

→日々の不安を解消+重大なトラブルの芽を摘む - (2)自社では気づかない法的リスクについて指摘を受け事前に改善できる

→トラブル発生時の被害を最小限に抑えることができる - (3)取引先や従業員からの信頼を確保できる

→チャンスを逃さず事業を成長させることができる

また、顧問弁護士がついていない会社と取引する際は、取引の際の契約書に不備があったり、コンプライアンス違反に巻き込まれるリスクがあることに注意が必要です。

上記のようなリスクを避けるためにも、相手に顧問弁護士がついているか事前に確認したり、自社の顧問弁護士にリーガルチェックを依頼するなどして、対策をすることが不可欠です。

弁護士法人咲くやこの花法律事務所では、多くの企業や医療法人、社会福祉法人、学校法人、その他の事業者向けに顧問弁護士サービスを提供しています。顧問弁護士サービスについて新しくお問い合わせいただく事業者の方に弁護士との無料面談の機会も設けております。顧問弁護士の依頼を検討しているという方は気軽にお問い合わせください。

9.【関連情報】顧問弁護士に関するお役立ち情報

この記事では、「顧問弁護士は必要?いない会社のリスクとは?スポット依頼との比較などを解説」を解説してきましたが、顧問弁護士をお探しの方に向けて、他にも重要なお役立ち情報を公開しています。以下でご紹介しておきますので、あわせてご参照ください。

顧問弁護士に関する基本的なお役立ち情報

・中小企業向けの顧問弁護士とは?必要性などをわかりやすく解説

・スタートアップに弁護士は必要?顧問弁護士の役割やメリットを解説

・株主総会に顧問弁護士の同席は必要?出席メリットや役割、活用事例を解説

・企業法務弁護士とは?役割や依頼するメリット、選び方のポイントなどを解説

業種別のお役立ち情報

・社会保険労務士の先生方向け顧問弁護士サービス!活用メリットなどを解説

・エステなど美容業界における顧問弁護士!弁護士の必要性や役割、選び方を解説

・医療法人・クリニックの顧問弁護士とは?弁護士の役割や選び方について

・建設業(建築工事業、土木工事業、解体工事業など)の顧問弁護士!弁護士の役割や選び方

・派遣会社のための顧問弁護士とは?弁護士の役割や選び方について

・不動産業に強い顧問弁護士!メリットや具体的な活用場面を詳しく解説

・社会福祉法人に顧問弁護士は必要?弁護士の役割やメリットを解説