こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

企業法務を扱う弁護士への依頼を検討しているけども、実際のイメージがわかず、依頼を迷っていませんか?

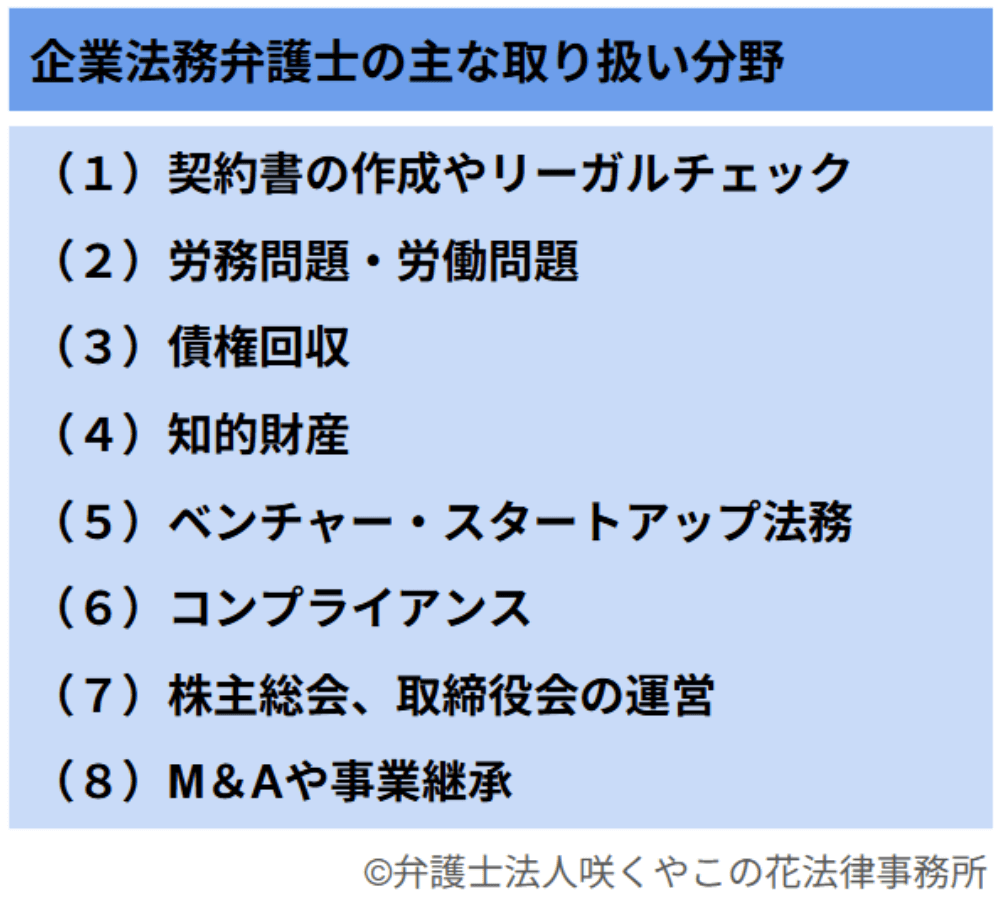

企業法務弁護士には、主に「予防法務」「臨床法務」「戦略法務」といった3つの役割があり、その業務内容は非常に幅広いものになります。弁護士や法律事務所によっても異なりますが、主な取扱分野として例えば以下のような分野を挙げることができます。

- (1)契約書の作成やリーガルチェック

- (2)労務問題・労働問題

- (3)債権回収

- (4)知的財産

- (5)ベンチャー・スタートアップ法務

- (6)コンプライアンス

- (7)株主総会、取締役会の運営

- (8)M&Aや事業承継

企業法務に関する相談や依頼を弁護士に依頼する際に、弁護士の選び方を間違えると、必要な相談ができなかったり、依頼に対してベストな対応がされずに、自社が損害を被ることになります。そのため、弁護士を選ぶ際は、自社が弁護士に依頼すべき内容や、弁護士に求めるスキルや実績を事前に明確にしたうえで、それに合った弁護士を選ぶことが重要なポイントになります。

この記事では、企業法務弁護士の主な取扱分野や業務内容、依頼するメリット、選び方のポイントなどをご紹介します。この記事を最後まで読んでいただくことで、企業法務分野での弁護士への依頼について自社が弁護士に依頼すべき内容を明確にすることができます。また、弁護士に求めるスキルや実績、選び方のポイントなどを理解し、弁護士への依頼を前に進めることができるはずです。

それでは見ていきましょう。

日々の企業活動には様々なリスクが伴います。何かトラブルが起きてから初めて弁護士に依頼するといった方法の場合、いくら優れた弁護士に依頼しても、解決に多くの金銭や労力がかかることが多いです。その結果、本来の業務や経営に支障が出てしまうことも少なくありません。

トラブルに強い会社にするためには、日ごろから信頼できる企業法務弁護士に依頼し、法令を遵守し、あわせて法的リスクに対して必要な予防策・回避策を講じておくことが非常に重要です。

咲くやこの花法律事務所でも、顧問弁護士サービスにより企業法務のサービスを提供しています。顧問弁護士がいれば、トラブルが起きたときもすぐに相談して、問題が小さいうちに対処することができます。

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士サービスの依頼を検討されている企業の方に、弁護士との無料面談を実施しています。オンラインでの対応も可能です。企業法務分野で弁護士をお探しの方は、ぜひご利用ください。

ー この記事の目次

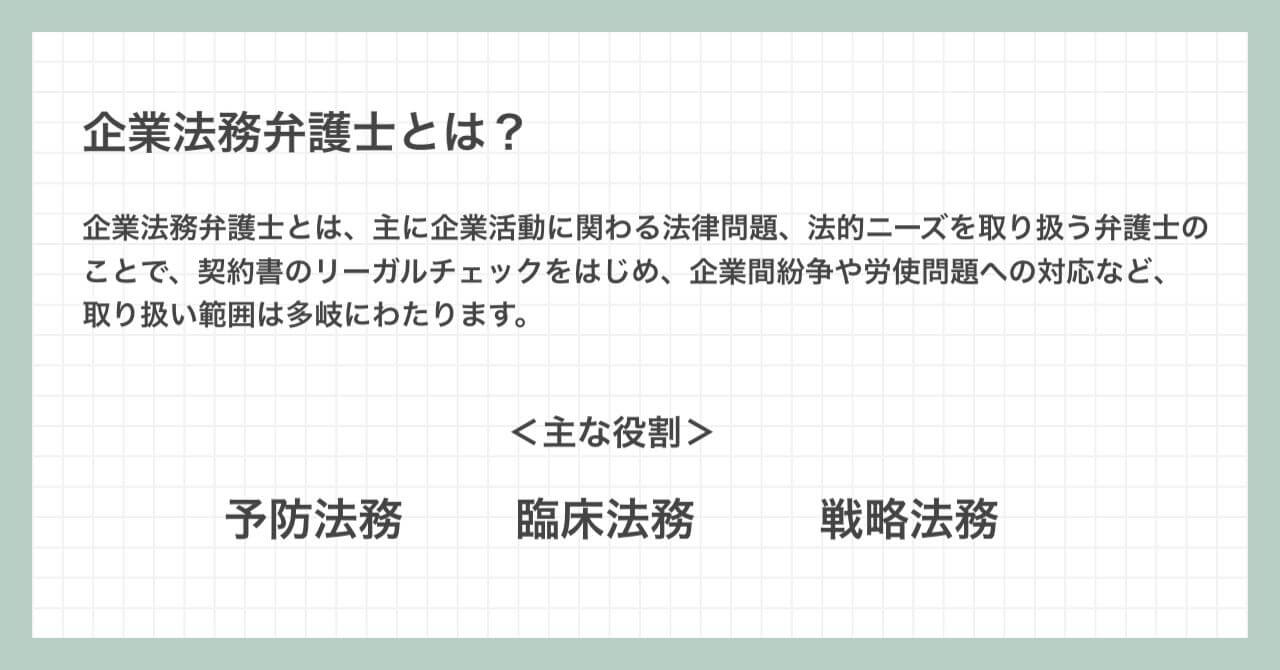

1.企業法務弁護士とは?

企業法務弁護士とは、主に企業活動に関わる法律問題、法的ニーズを取り扱う弁護士のことです。契約書のリーガルチェックをはじめ、企業間紛争や労使問題への対応など、取り扱い範囲は多岐にわたります。その役割は主に以下の3つに分けられます。

1−1.予防法務で企業を継続的にサポートする

一つ目は法的トラブルを未然に防ぐ役割です。これを「予防法務」と呼びます。

契約書等のリーガルチェックや労務管理の整備、法令遵守のための対応などが該当します。企業法務に精通した弁護士の多くが日頃から企業と継続的にコミュニケーションをとり、予防法務の相談に対応しています。

▶参考情報:予防法務に関する重要性など、詳しくは以下の記事で解説していますのでご参照ください。

1−2.臨床法務で紛争の迅速な解決を目指す

実際に起きた法的トラブルへの対応のことを「臨床法務」といいます。

訴訟対応や、トラブル解決のための裁判外での交渉、ADR(裁判外紛争解決手続)などが該当します。企業法務を扱う弁護士は、訴訟になった後の対応だけでなく、訴訟になる前の裁判外交渉にも精通していることが通常です。

1−3.戦略法務で事業戦略を支援する

企業の事業戦略を法的にサポートする、いわば攻めの法務の取り組みのことを「戦略法務」といいます。

新規事業の立ち上げや法的リスクの洗い出し、知財戦略、M&Aに関する取り組みなどがこれに当たります。企業法務を扱う弁護士は戦略法務の役割をになうことで、企業経営のパートナーとしてて活動します。

トラブルが起こってからの対応では、対応に多くの時間や労力、金銭がかかり、本来の業務や経営に支障が出てしまうことが少なくありません。また、日頃からの予防法務や法令順守の取り組みができていないと、紛争の解決においても、自社の望むような結果にならないことが多いです。

企業法務においては、発生したトラブルへの適切な対応ももちろん大切ですが、弁護士のサポートを受けて継続的に紛争予防や法令順守に取り組む「予防法務」の取り組みが重要です。

2.どんな法律事務所があるのか?

企業法務弁護士が所属する法律事務所の形態は多種多様です。

いわゆる5大法律事務所と呼ばれる大規模事務所は、東京を主要な拠点として、大企業向けの企業法務を主要業務として扱っています。これらの法律事務所は、海外にも拠点をもち、海外の法令への対応も含む企業法務のあらゆる分野を網羅的に扱っています。

一方、中小企業や中小の事業者は、より小規模の法律事務所のほうが相談しやすいことが多いです。中小企業向けの法律事務所もその規模は様々です。企業法務全般を総合的に扱う法律事務所のほか、知的財産、スタートアップ支援、M&Aといった特定の分野に注力する法律事務所も存在します。また、相談の仕方も、新規の顧客に対応しない事務所や、新規の顧客については紹介者が必要な事務所が存在する一方で、新規の顧客についても紹介者不要で対応する事務所もたくさんあります。

例えば、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、中小企業・中小事業者の企業法務ニーズに幅広く対応し、新規顧客からのご相談にもオープンに対応しています。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の中小企業・中小事業者向けの企業法務に関する弁護士への法律相談サービスについては、以下をご参照ください。

3.企業法務弁護士の主な取り扱い分野と業務内容

企業法務弁護士の取扱分野や業務内容は非常に多岐にわたります。主な取り扱い分野の例として、以下の分野をあげることができます。

- (1)契約書の作成やリーガルチェック

- (2)労務問題・労働問題

- (3)債権回収

- (4)知的財産

- (5)ベンチャー・スタートアップ法務

- (6)コンプライアンス

- (7)株主総会、取締役会の運営

- (8)M&Aや事業承継

以下でそれぞれについてご説明します。

3−1.契約書の作成やリーガルチェック

まず一つ目が契約書の作成やリーガルチェックです。

自社が提供する商品やサービスについては、自社のビジネスに適合したオリジナルの契約書を整備し、自社のビジネスの実情やトラブル経験を踏まえて日々改善していくことが必要です。また、契約相手から契約書が提示されるケースでは、契約内容が妥当か、不利になる条項が入っていないかなどのリーガルチェックを行うことが、自社の利益の確保のために重要です。

契約書の作成やリーガルチェックの分野ではAIの活用が進んでいますが、法的には不十分な点も多く、現在もこれらの分野は企業法務を扱う弁護士に依頼することがベストであることが多いです。

▶この分野の主な業務内容の例

- 契約書の作成

- 契約書や利用規約等のリーガルチェック

- 契約内容に関する相手方との交渉

▶参考情報:契約書の作成、リーガルチェックに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

3−2.労務問題・労働問題

従業員との労使トラブルの予防やトラブル発生時の対応、日頃の労務環境の整備や就業規則の整備といった分野も企業法務弁護士の取扱分野の1つです。

労務といってもその範囲は広く、日頃の法令順守や法改正への対応、規定の整備などに加え、賃金や残業代に関するトラブル、セクハラ・パワハラ、問題社員対応、解雇、労災をめぐるトラブルなど様々なトラブルへの対応が必要になります。

労使トラブルの場面では、こじれて裁判になってしまうと、多額の金銭の支払いを命じられたり、判決で企業の対応が否定される等、企業にとって決して小さくないリスクがあります。そのため、日頃から企業法務弁護士に相談して予防に取り組むことが大切です。

▶この分野の主な業務内容の例

- 問題社員への対応

- 就業規則の作成・変更、労働条件通知書、社内規程等の整備

- ハラスメントに関する相談・対応

- 解雇トラブルに関する相談・対応

- 残業代トラブルに関する相談・対応

- 労災トラブルに関する相談・対応

- 労働審判、労働訴訟の対応

▶参考情報:労務問題・労働問題や労働問題に関する弁護士の役割と依頼のメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

3−3.債権回収

売買代金や工事代金などの未払い金の回収も企業法務弁護士の取り扱い分野の一つです。

債権の回収不能は会社の損害に直結し、場合によっては会社経営に致命的なダメージを与えます。日ごろから弁護士に相談して債権回収トラブルが起きないように対策すること、トラブルが起きてしまった場合も弁護士に依頼して早期に解決することが非常に重要です。

▶この分野の主な業務内容の例

- 債権回収の代行業務

- 債務者への支払督促・交渉

- 債権・動産等の差押え

- 相手方や会社役員、従業員に対する損害賠償請求

- 保証人に対する請求

▶参考情報:債権回収や債権回収に関する弁護士の役割と依頼のメリットについては、以下の記事もご参照ください。

3−4.知的財産

商標権や著作権、特許権などの知的財産権分野においては、侵害等をめぐって深刻なトラブルになることも少なくありません。

企業法務弁護士に相談して日頃からトラブルの予防に取り組み、自社の権利を保全することが必要です。また、トラブルが発生した場合は、早急に弁護士に相談して、適切な対応をすることが大切です。

▶この分野の主な業務内容の例

- 著作権に関するトラブルの相談・対応

- 画像等の無断使用に関するトラブルの対応

- 著作権侵害に対する損害賠償請求・訴訟提起

- 著作権侵害で損害賠償請求をされた際の対応

- 商標登録、商標出願の代行

- 商標調査

- 商標権の無効審判・取消審判

- 商標権侵害に対する使用差止請求・損害賠償請求

▶参考情報:商標権トラブル・著作権トラブルに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

3−5.ベンチャー・スタートアップ法務

ベンチャー企業やスタートアップ企業を経営するにあたっては、契約書等の整備や出資者との契約、株主総会や取締役会の運営等、さまざまな対応に迫られます。

企業法務弁護士はこれらを法律面でサポートし、安定した成長に向けた体制整備を後押しします。会社が小さい段階から法務の整備に取り組むことが、成長後の事業展開の大きな力になります。

▶この分野の主な業務内容の例

- 契約書や利用規約の作成・リーガルチェック

- 取締役会議事録、株主総会議事録の作成

- 事業内容やビジネスモデルの適法性の調査

- ベンチャーキャピタルなど出資者との契約に関する相談・交渉

▶参考情報:ベンチャー企業やスタートアップ企業の法務体制、弁護士の必要性や役割に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

3−6.コンプライアンス

企業活動においては、自社に関連する業法や、労働法、個人情報保護法など、さまざまな法令の遵守が求められます。法令違反があると、行政処分や損害賠償、企業イメージの毀損といった深刻な影響を受けるおそれがあります。

企業法務弁護士は、法改正対応のサポート、就業規則や契約書の整備、社内研修の実施などを通じて、企業が適切にコンプライアンス体制を整えられるようサポートします。

▶この分野の主な業務内容の例

- 就業規則や社内規則の整備

- 内部通報窓口の設置・対応

- 社内研修の実施

▶参考情報:就業規則の整備や内部通報窓口の設置・対応、コンプライアンス研修の実施方法に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

3−7.株主総会、取締役会の運営

株主総会や取締役会の運営をサポートすることも企業法務弁護士の役割の1つです。弁護士が必要に応じて株主総会や取締役会に出席し、その適切な運営を支援します。

▶この分野の主な業務内容の例

・株主総会、取締役会の運営支援

・議事録の作成

・スクイーズアウト、定款変更等各種手続きのサポート

・少数株主対応

▶参考情報:株主総会における弁護士の役割に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

3−8.M&Aや事業承継

企業の合併や買収の場面では、契約上のトラブルや従業員の引継ぎ、知的財産や債務の扱いなど、さまざまな法的リスクが伴います。

企業法務弁護士は、そのようなトラブルへの対応のほか、デューデリジェンスや契約書の作成・交渉、スキームの検討といった幅広いサポートを行います。

▶この分野の主な業務内容の例

・法的リスクの洗い出しと対策のアドバイス

・契約書等の作成・リーガルチェック

・デューデリジェンス

・ステークホルダーとの交渉

▶参考情報:事業承継における弁護士の役割に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

企業法務弁護士の取扱分野は非常に幅広く、上記でご紹介した業務内容はほんの一例です。業務の取扱範囲は弁護士や法律事務所によって異なるため、依頼する場合は事前に希望する分野や業務の取り扱いがあるかどうかを確認することをおすすめします。

4.顧問弁護士と企業内弁護士の違い

企業法務のニーズについて、顧問弁護士と契約して取り組む企業だけでなく、自社で企業内弁護士を雇用して対応する企業も存在します。顧問弁護士と企業内弁護士の違いは、自社の所属かどうかです。顧問弁護士は法律事務所等に所属し、企業と顧問契約を締結して業務を委託するのに対し、企業内弁護士は直接企業に雇用され、自社の従業員として業務を行います。

それぞれ以下のようなメリット・デメリットがあるため、自社の規模やニーズを考慮した上でどう選んだり使い分けるかを判断する必要があります。

4−1.顧問弁護士に企業法務を依頼する場合のメリット・デメリット

① 顧問弁護士に依頼する場合のメリット

- 専門性の高い弁護士に相談できる(分野ごとに専門の弁護士を選ぶことも可能)

- 自社で法務部門をもつよりもコストを抑えられる

- 第三者視点での客観的なアドバイスをもらえる

- 自社の規模やニーズに応じて好きな弁護士を選択できる

- 他社事例での対応から得られる知識・経験を踏まえた助言を受けられる

② 顧問弁護士に依頼する場合のデメリット

- 顧問契約の範囲外の依頼については別途費用がかかる

- レスポンスが遅く、なかなか連絡がつかない弁護士もいる

▶参考情報:顧問弁護士に依頼するメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

4−2.企業内弁護士に企業法務を依頼する場合のメリット・デメリット

① 企業内弁護士に依頼する場合のメリット

- 自社の従業員であるため迅速な対応が可能

- 社内事情への深い理解を前提としたアドバイスや対応が可能

- 社内の他部署等と密な連携をとることができる

② 企業内弁護士に依頼する場合のデメリット

- 人件費や採用コストが高い

- 対応分野に限界があり、分野によっては外部の弁護士に依頼する必要がある

- 他社事例の経験に乏しく、自社の実情優先の対応に陥りやすい

5.企業法務弁護士に依頼するメリットや魅力は?

結論から言うと、企業法務弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

- (1)法的トラブルを未然に防止できる

- (2)専門性の高いアドバイスを受けられる

- (3)コンプライアンスを強化できる

3つのメリットについて、以下で順番に詳しく解説します。

5−1.法的トラブルを未然に防止できる

企業法務弁護士は契約書の作成やリーガルチェック、労務管理の整備を通じてリスクマネジメントに取り組みます。このような日々の予防法務により、トラブルを未然に防ぐことができるほか、もしトラブルが起きてしまった場合でも被害を最小限に抑えることが可能です。

5−2.専門性の高いアドバイスを受けられる

企業法務弁護士は会社法分野や労務分野など、企業活動に欠かせない分野において専門知識と豊富な経験を有しています。業界内の他社の対応事例について深い知識を持つ弁護士もいるでしょう。企業法務弁護士から助言を受けて対応することで、専門性の高い助言を得ることができます。

5−3.コンプライアンスを強化できる

近年、企業の法令遵守に対する社会的な目はますます厳しくなっており、コンプライアンスの重要性がこれまで以上に高まっています。不祥事や法令違反が発覚すれば、報道されたり、SNS等で話題になるなどして、企業の信用が毀損するおそれがあります。

企業法務弁護士は、業界ごとの法令の遵守のほか、個人情報保護法、フリーランス保護法、中小受託取引適正化法(下請法)、その他の法令遵守に取り組み、労務分野でも、就業規則の整備やハラスメント対策、カスハラ対策等を支援します。このような取り組みによってコンプライアンスの強化が可能になります。特に近年では、労働関連法の改正や労働者の人権についての関心の高まりから、労務面のコンプライアンスの重要性が増しています。法令は毎年改正されるため、継続的な取り組みが必要です。

6.企業法務に強い弁護士の探し方と選び方

企業法務に強い弁護士を探すには、主に以下の方法があります。

- (1)インターネットで探す

- (2)知り合いや経営者仲間などに紹介してもらう

2つの探し方について、以下で順番に詳しく解説します

6−1.インターネットで探す

最近はネット上に多くの弁護士や法律事務所のホームページがあるため、それらを参考に探す方法があります。取扱分野や実績について詳細に紹介しているホームページが多いため、法律事務所の専門性や実績を簡単に比較検討することができます。

① メリット

- 情報量が豊富

- コストがかからない

- 時間帯や場所を問わずいつでも検索が可能

- 弁護士の専門性やサービス内容を事前に確認できる

② デメリット

- 情報の信頼性にばらつきがあり、正確性に欠ける場合がある

- ネット上の情報と実態がかけ離れている恐れもある

6−2.知り合いや経営者仲間などに紹介してもらう

信頼できる知人や経営者仲間に相談し、実際に利用したことのある弁護士を紹介してもらう方法もあります。

① メリット

- 探すためのコストや手間が抑えられる

- 知人から弁護士の人柄や実際に案件を依頼した感想などを聞くことができる

② デメリット

- アプローチできる弁護士の範囲が狭く、選択肢が限られる

- 専門性よりも人柄重視の選択になりやすい

- 必ずしも自社にあう弁護士とは限らない

- 弁護士があわなかった場合に断りづらい

▶参考情報:下記の記事では顧問弁護士の選び方について詳しく解説しておりますので、そちらもあわせてご覧ください。

6−3.企業法務弁護士を選ぶ際に重要なポイントとは?

また、企業法務弁護士を選ぶ際に重視すべきポイントは以下の通りです。

- (1)弁護士の取扱分野と自社のニーズがマッチしているか

- (2)連絡の取りやすさ

- (3)企業法務分野における実績

3つの重視すべきポイントについて、以下で順番に詳しく解説します

(1)弁護士の取扱分野と自社のニーズがマッチしているか

まず重要なポイントは、自社が対応してほしい分野について専門性のある弁護士を選ぶことです。取扱分野は弁護士や法律事務所によって異なるため、ミスマッチを避けるためにも事前に調べて確認しておく必要があります。

(2)連絡の取りやすさ

企業活動においては急な対応や判断を迫られる場面が発生することも少なくありません。そのため、企業が弁護士とすぐに連絡を取れるかどうかは非常に重要です。営業日や相談に対応してもらえる時間帯などについてはしっかりとチェックしておきましょう。

(3)企業法務分野における実績

企業法務においては特に会社法や労働法、知的財産などに関する専門知識が求められます。弁護士の活動分野だけでなく、その弁護士が、その分野でどのような実績があるのかも確認するとよいでしょう。また、自社の業種について顧問弁護士の経験がある弁護士かどうかも確認しておくことが適切です。

7.企業法務弁護士のランキングを参考にする際の注意点

雑誌やサイト等により企業法務弁護士のランキングが企画されることがあります。結論から言うと、企業法務弁護士のランキングを参考にする際は、以下の2点に注意する必要があります。

- (1)評価基準や根拠があいまいなものがある

- (2)自社の規模やニーズとマッチしていないことがある

2つの注意点について、以下で順番に詳しく解説します

7−1.評価基準や根拠があいまいなものがある

最近は弁護士ランキングを取り上げている弁護士ポータルサイト等のホームページが多くありますが、ランキングの評価基準や根拠が明確でないものがあります。

特に顧客満足度に基づくランキングの場合は、「いつどのような方法で調査を実施したのか」「どのような人を対象にアンケートを実施したのか」といった詳細が明確になっていないときは、その信ぴょう性に注意が必要です。なかには弁護士や法律事務所からの広告出稿依頼を獲得するためにランキングを掲載しているようなケースもあります。

7−2.自社のニーズや規模とマッチしていないことがある

弁護士ランキングで上位だからといって、自社のニーズや規模とマッチしていないことがある点も念頭に置いておく必要があります。

例えば、日本経済新聞社が毎年発表している企業法務弁護士ランキングは「企業法務弁護士」のランキングではありますが、記事内のアンケートの対象者をみるとほとんどが大企業であることから、このランキングは特に大企業にとって評価の高い企業法務弁護士のランキングであることがわかります。

大企業が主に特定の専門分野への対応を依頼することが多いのに対し、中小企業は企業法務全般についての様々な対応を依頼することがほとんどです。また、大企業と中小企業では社内の実情もこれまでの法務の取組のレベルも異なります。一口に企業法務弁護士といっても大企業と中小企業では重視する要素が大きく違うため、中小企業の方がこのランキングを参考に弁護士を選んでも、ミスマッチを起こす可能性が高いです。

以上のことから、ランキング上位の弁護士がイコール自社にとっても最適と安易に判断するのは適切ではありません。弁護士の専門分野や実績と自社のニーズ、費用といった点を総合的に考慮して判断することが大切です。また、自社が中小企業である場合は、日頃から中小企業向けに企業法務サービスを提供する弁護士に依頼することが適切です。

8.企業法務弁護士への相談の流れ

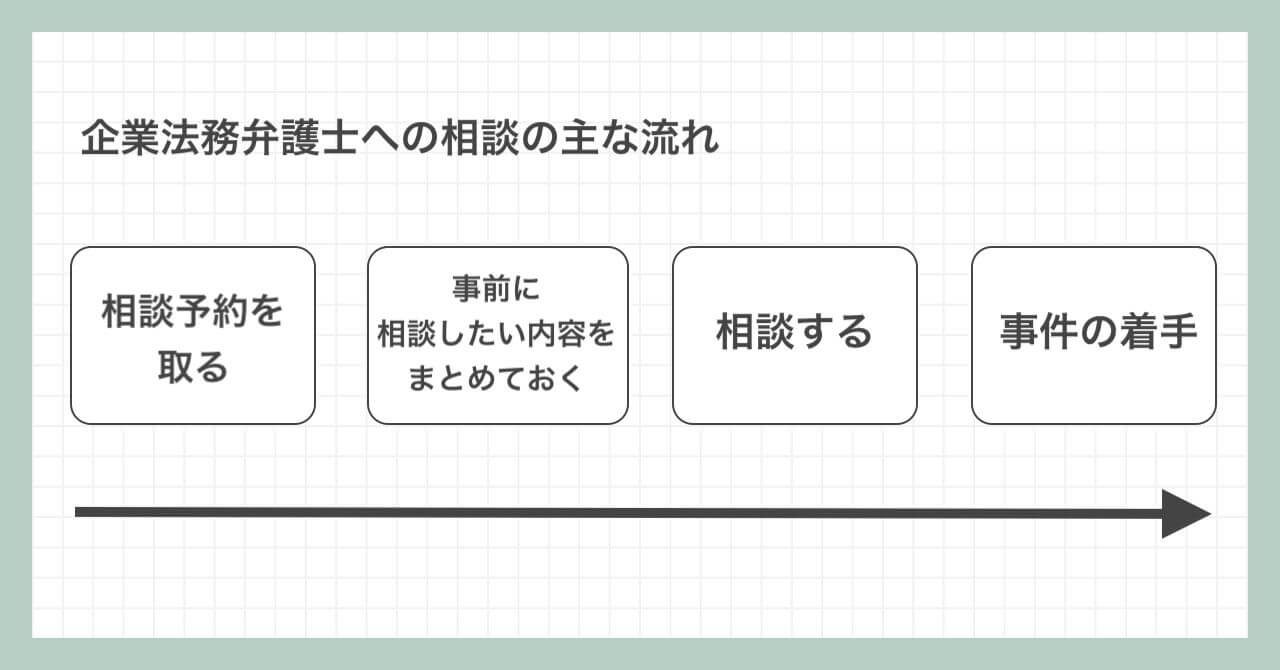

法律事務所によって多少異なる場合もありますが、企業法務弁護士への相談のおおまかな流れは以下の通りです。

- (1)相談予約を取る

- (2)事前に相談したい内容をまとめておく

- (3)相談する

- (4)事件の着手

以下で順番に詳しく解説していきます。

8−1.相談予約を取る

法律相談をする場合、ほとんどの法律事務所では事前予約が必要です。まずは電話やホームページの問い合わせフォームなどで問い合わせて法律相談の予約を取ります。

最近では、対面での相談だけでなくオンラインでの相談に対応する法律事務所が多いです。ただし、法律事務所によっては相談方法が限定されている場合もあるので、問い合わせの際に希望する方法で相談できるかどうかを確認しておきましょう。あわせて、相談料や支払い方法についても確認しておくとよいでしょう。

8−2.事前に相談したい内容をまとめておく

相談内容があいまいだと、相談に時間がかかり相談料がかさんでしまうだけでなく、弁護士も適切なアドバイスをすることができません。そのため、以下の点について相談前にまとめておき、相談内容を明確にしておくことが大切です。

- 具体的にどういったことを弁護士に聞きたいのか

- 相談に至る経緯や現状

- 自社の希望

また、相談内容によっては弁護士に資料を確認してもらうことが適切なケースもあります。参考資料があると、弁護士が状況を正確に把握し、より具体的かつ事案に即したアドバイスを行うことができます。

▶参考例:労使トラブルに関する相談の場合の主な重要資料

- トラブルになっている従業員の雇用契約書・労働条件通知書

- 採用時の求人票

- 就業規則

- トラブルに関する従業員との連絡、交渉の履歴

など

8−3.相談する

予約当日になったら、実際に弁護士に相談します。自社の希望に沿った解決をするために、どのような手段を採るべきかを確認するとよいでしょう。また、弁護士に頼めば具体的な依頼をする場合の費用の見積もりを提示してもらえますので、相談結果や見積もりを考慮して、依頼するかどうかを判断しましょう。

8−4.事件の着手

相談の結果、具体的な事件(例えば交渉や損害賠償請求など)を弁護士に依頼する場合は、委任契約書や委任状などの必要書類を記入して法律事務所に提出することになります。契約書等の取り交わしの完了後、弁護士が事件に着手します。

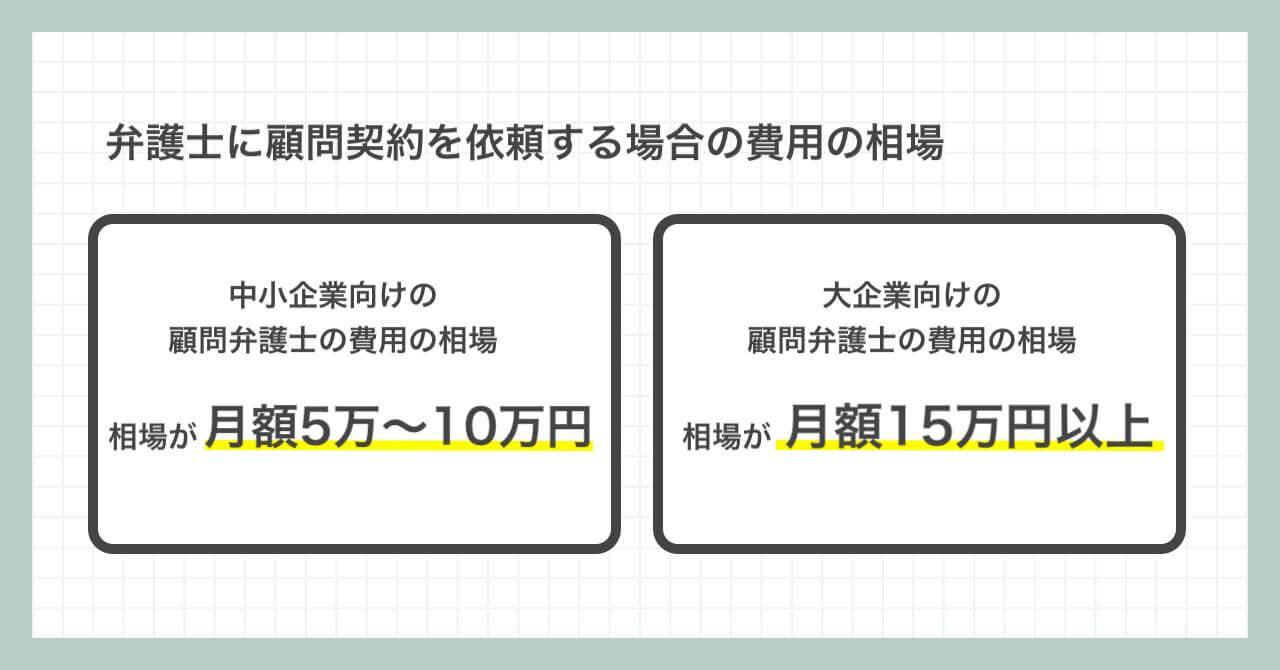

9.弁護士に顧問契約を依頼する場合にかかる費用はどのくらい?

顧問弁護士の顧問料については特に法律による決まりはなく、契約する企業の規模や相談の頻度、顧問サービスの内容等によって異なります。

中小企業向けの顧問弁護士の費用の相場が5万〜10万円なのに対し、大企業向けの顧問弁護士の費用の相場は月額15万円以上となります。

▶参考情報:顧問弁護士を依頼する場合の費用については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

10.咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービス

最後に、筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについてご紹介します。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照ください。

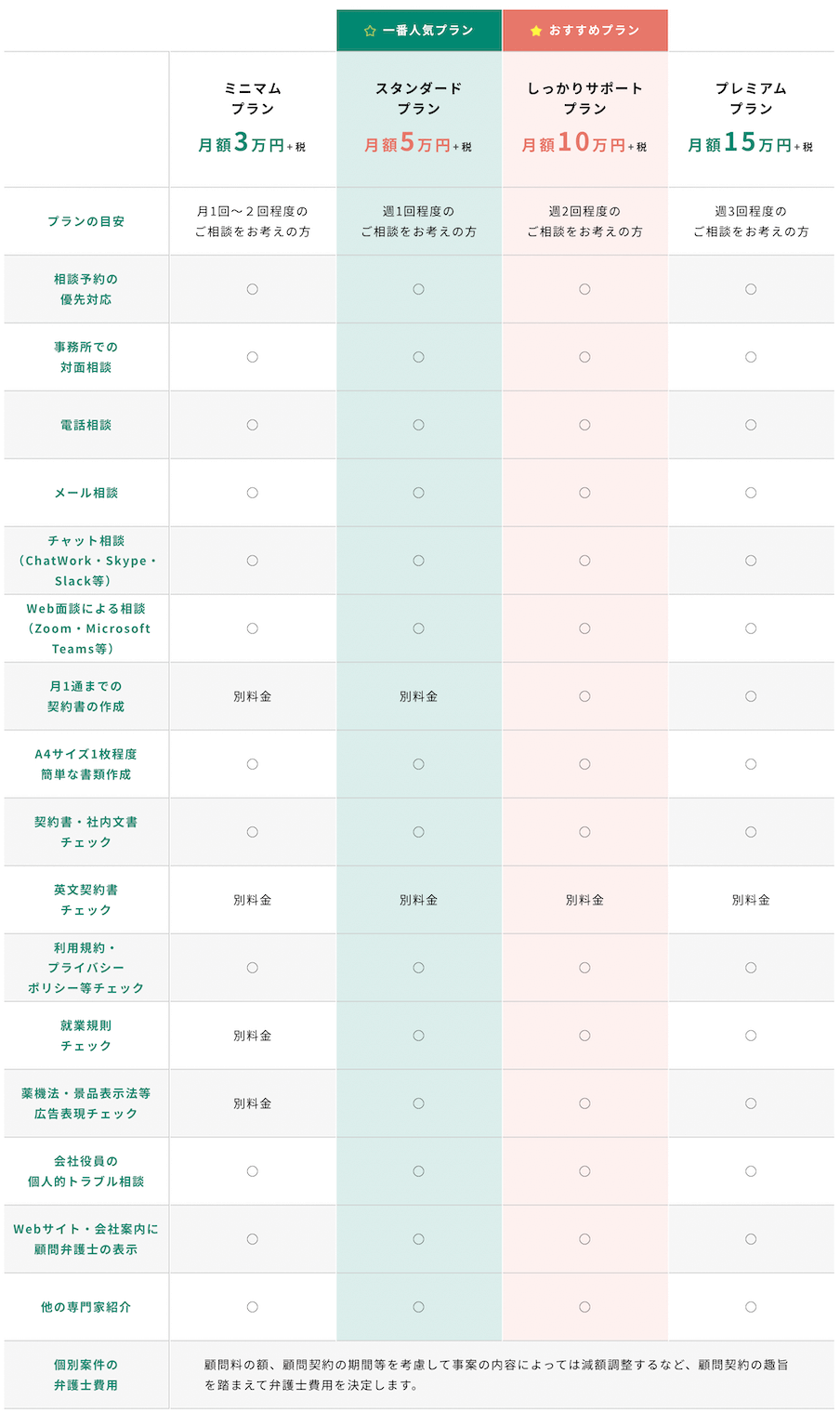

咲くやこの花法律事務所の顧問契約については4つのプランがあり、企業の規模やニーズ、相談頻度などに応じてお好きなプランをお選びいただけます。

※ミニマムプラン・スタンダードプランにおいても、通常の契約書・社内文書・利用規約・プライバシーポリシーのチェック等について上記「プランの目安」の範囲内でプラン内での対応が可能ですが、特に分量が多く複雑なものについては別途料金をいただくことがあります。

10−1.ミニマムプラン(月額3万円+税)

●ご相談回数の目安:月に1回~2回程度

ミニマムプランは相談の頻度が少ないが万一のトラブル発生時に備えてすぐに相談できるようにしておきたい方におすすめのプランです。

10−2.スタンダードプラン(月額5万円+税)

●ご相談回数の目安:週1回程度

定期的な相談をご希望の方や、就業規則や契約書の整備を進めたい方におすすめのプランです。また、就業規則や広告表現等のチェックも料金の範囲内でご依頼いただけます。

10−3.しっかりサポートプラン(月額10万円+税)

●ご相談回数の目安:週2回程度

顧問弁護士と日ごろから密に連絡を取り、会社の整備を進めたい方におすすめのプランです。

10−4.プレミアムプラン(月額15万円+税)

●ご相談回数の目安:週3回以上

企業規模の大きな法人や、社内の複数の事業についてご相談をお考えの方におすすめのプランです。相談回数を気にすることなくご利用いただけます。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスでは、経営に関するご相談だけでなく、代表者や役員の個人的なトラブルのご相談にも対応しております。日々のご相談や依頼対応のほか、重要な法改正情報やお役立ち情報の配信などを通じてトラブルに強い企業体制作りをサポートします。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく紹介していますのであわせてご覧ください。

▶参考情報:また、咲くやこの花法律事務所の企業法務の実績等については、以下をご参照ください。

11.【参考】企業法務弁護士の年収

企業法務弁護士の年収について、弁護士になろうとする人や、企業法務に興味のある学生から質問をいただくことがあります。これについても、様々ですが、法律事務所に所属して企業法務を扱うのか、それとも企業内弁護士として企業に勤務して企業法務を扱うのかによって大きく異なります。

法律事務所に所属して企業法務を扱う弁護士の年収については、筆者の感覚としては、初年度700万円位からスタートし、3年~5年程度で年収1000万円を超える弁護士が多いのではないかと思います。ただし、いわゆる5大法律事務所では、初年度から年収1000万円を超えることが通常です。その後の年収は、弁護士としての専門性や取扱分野、努力、才覚、運などによって大きく左右されますが、10年目以降では年収2000万円以上ということが珍しくないように思います。トップ層では、年収1億円を超えることになります。

一方、企業に勤務してその企業の企業法務を扱う弁護士の年収は、その企業の規模や経営状況、賃金制度に大きく左右されることになります。平均的には750万円~1000万円程度であることが多いと言われますが、役員クラスに登用されると、年収が2000万円を超える例も少なくありません。

企業法務弁護士という仕事は、このような年収も魅力と言えますが、それだけではなく、特に法律事務所に所属する弁護士はその自由度や専門性の高さ、社会への発信力・提言力も魅力だといえるでしょう。一方、企業内弁護士については、通常の会社員と比べて自由度が高いということはないように思いますが、その一方で、一般に法律事務所よりも職場環境が安定し、ワークライフバランスを確保しやすいという側面があると言われています。

12.まとめ

この記事では、企業法務弁護士の業務内容や選び方のポイントについて詳しく解説しました。

企業法務弁護士とは、企業に関わる法律問題を取り扱う弁護士のことです。主な取り扱い分野と業務内容は以下の通りです。

(1)契約書の作成やリーガルチェック

- 契約書の作成

- 契約書や利用規約等のリーガルチェック

- 契約内容に関する相手方との交渉

(2)労務問題・労働問題

- 問題社員への対応

- 就業規則の作成・変更、労働条件通知書、社内規程等の整備

- ハラスメントに関する相談・対応

- 解雇トラブルに関する相談・対応

- 残業代トラブルに関する相談・対応

- 労災トラブルに関する相談・対応

- 労働審判、労働訴訟の対応

(3)債権回収

- 債権回収の代行業務

- 債務者への支払督促・交渉

- 債権・動産等の差押え

- 相手方や会社役員、従業員に対する損害賠償請求

- 保証人に対する請求

(4)知的財産権

- 著作権に関するトラブルの相談・対応

- 画像等の無断使用に関するトラブルの対応

- 著作権侵害に対する損害賠償請求・訴訟提起

- 著作権侵害で損害賠償請求をされた際の対応

- 商標登録、商標出願の代行

- 商標調査

- 商標権の無効審判・取消審判

- 商標権侵害に対する使用差し止め請求・損害賠償請求

(5)ベンチャー・スタートアップ法務

- 契約書や利用規約の作成・リーガルチェック

- 取締役会議事録、株主総会議事録の作成

- 事業内容やビジネスモデルの適法性の調査

- ベンチャーキャピタルなど出資者との契約に関する相談・交渉

(6)コンプライアンス

- 就業規則や社内規則の整備

- 内部通報窓口の設置・対応

- 社内研修の実施

(7)株主総会、取締役会の運営

- 株主総会、取締役会の運営支援

- 議事録の作成

- スクイーズアウト、定款変更等各種手続きのサポート

- 少数株主対応

(8)M&Aや事業承継

- 法的リスクの洗い出しと対策のアドバイス

- 契約書等の作成・リーガルチェック

- デューデリジェンス

- ステークホルダーとの交渉

このような企業法務弁護士に依頼するメリットとしては、以下のような点があげられます。

- (1)法的リスクを未然に防止できる

- (2)専門性の高いアドバイスを受けられる

- (3)コンプライアンスを強化できる

企業法務弁護士を選ぶ際に重視すべきポイントは、以下の3つです。

- (1)弁護士の取扱分野と自社のニーズがマッチしているか

- (2)連絡の取りやすさ

- (3)企業法務分野における実績

弁護士を探す方法としては、インターネットで調べたり、知人に紹介してもらうといった方法があります。また、弁護士ランキングを参考にする方法もありますが、評価基準や根拠が明確でないものがあったり、必ずしもランキング上位の弁護士が自社のニーズとマッチするわけではないといったことに注意する必要があります。

咲くやこの花法律事務所では、多くの事業者様からの企業法務に関するご相談やご依頼をお受けし、解決してきた実績があります。企業法務分野で弁護士をお探しの方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にお問い合わせください。

13.【関連情報】企業法務弁護士に関するお役立ち情報

この記事では、「企業法務弁護士とは?役割や依頼するメリット、選び方のポイント」などを解説してきましたが、企業法務を弁護士に相談することを検討されている方に向けて、他にも重要なお役立ち情報を公開しています。以下でご紹介しておきますので、あわせてご参照ください。

・中小企業向けの顧問弁護士とは?必要性などをわかりやすく解説

・クレームやクレーマー対応の顧問弁護士の役割と活用メリットを解説

・株主総会に顧問弁護士の同席は必要?出席メリットや役割、活用事例を解説

・内部通報の外部窓口を顧問弁護士に依頼できる?注意点などを解説

記事更新日:2025年8月13日

記事作成弁護士:西川 暢春