こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

労働問題について弁護士に相談したいけれどもどの弁護士に相談すればよいかわからず困っていませんか?

企業経営をしていると、避けて通れないのが従業員とのトラブル、いわゆる「労働問題」です。未払い残業代請求や不当解雇、パワハラやセクハラ等の問題などが起きたときに対応を誤ると、多額の損害賠償の支払い義務を負ったり、企業の信用を失ったりする事態に発展するおそれがあります。また、労働問題は、他のトラブルとは異なり、職場内のトラブルという側面があります。日々紛争を身近に意識することになり、強いストレスになりやすいため、早期の解決が必要です。

このようなリスクから会社を守るために重要なのが、「労働問題に強い弁護士」の存在です。

そして、労働問題に強い弁護士を探す際は、専門性や経験を見極めることが重要です。労働問題は、企業側・労働者側のどちらの立場に立つかによって大きく戦略が異なります。企業側のサポートに特化している弁護士は、問題社員やハラスメント事案に対してトラブル拡大を抑える適切な対応ができますし、労働審判や労働訴訟の対応についても経験豊富です。また、就業規則や労務管理体制の見直しを提案したり、労働問題の発生リスクを最小限に抑えるサポートもすることができます。

一方、弁護士の選び方を誤って、労働問題の経験が乏しい弁護士に依頼してしまうと、紛争が長期化して損害が拡大してしまったり、交渉や裁判において会社の意向を十分に反映できない結果になってしまったりするリスクが高くなります。

この記事では、労働問題を相談するために企業が選ぶべき弁護士の探し方や、実際にどのようなサポートが受けられるのかを解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、労働問題について弁護士に相談するメリットや重要性、弁護士の探し方や相談の受け方等を理解していただくことができ、問題解決への重要な一歩を踏み出せるはずです。

それでは見ていきましょう。

企業の労働問題・労務問題は、まずは予防のための取組が重要です。また、トラブルになってしまったときも、訴訟になる前の早い段階で弁護士に相談することで問題を早期に解決することが大切です。

咲くやこの花法律事務所でも、労働問題・労務問題について、企業側の立場でご相談をお受けしていますので、ぜひご利用ください。

咲くやこの花法律事務所の労働問題・労務問題に関する解決実績は以下をご参照ください。

▶参考情報:労働問題・労務関連の解決実績はこちらから

▶参考情報:労働問題に関する重要な関連情報

ー この記事の目次

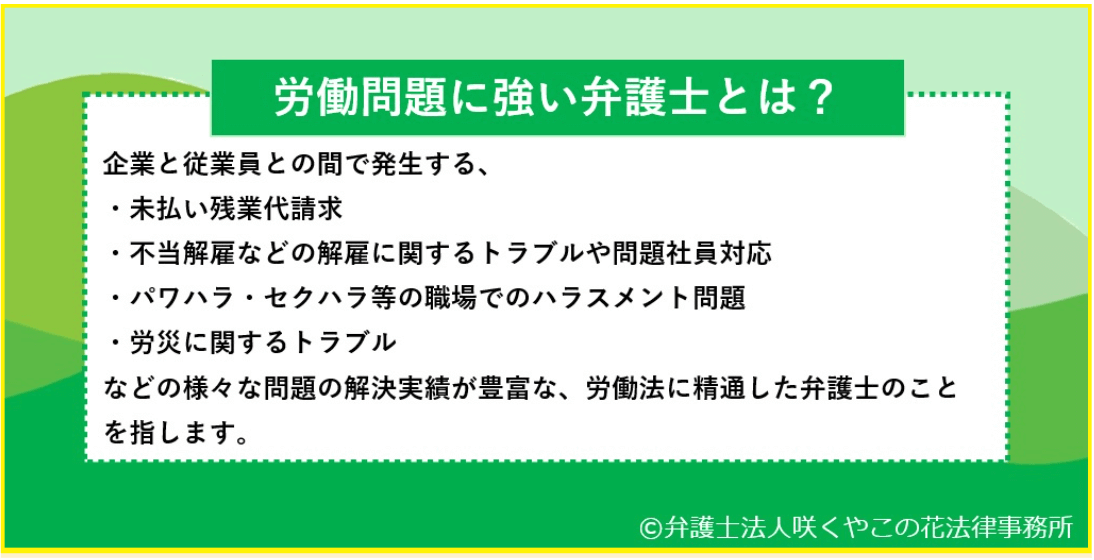

1.労働問題に強い弁護士とは?

労働問題に強い弁護士とは、企業と従業員との間で発生する様々なトラブル(たとえば残業代請求や解雇、問題社員対応に関するトラブル、パワハラ・セクハラ等の職場でのハラスメント問題、労災紛争など)の解決実績が豊富な、労働法に精通した弁護士のことをいいます。

労働基準法などの労働法は、基本的に労働者保護を目的に定められています。そのため、企業が法律に基づいて適切な労務管理ができていなかったり、労働者とトラブルになったときに対応を誤ったりすると、裁判で企業側に厳しい判断がされることが多くなっています。

問題社員を解雇しても無効とされたり、未払賃金として多額の支払を命じられたりすると、会社にとっては大きな打撃になってしまいます。

こうしたリスクを回避するためには、企業側の立場での労働問題への対応実績が豊富で、事前の予防からトラブル時の対応まで適切にサポートできる労働問題に強い弁護士の存在が不可欠といえます。

労働問題を扱う弁護士は、労働者側の弁護士と企業側の弁護士(使用者側弁護士)に分かれています。労働者側・企業側の両方を扱う弁護士もいますが、少数です。そのため、企業の立場で相談したいときは、労働問題を企業側で扱う弁護士に相談することが適切です。

2.労働問題で弁護士に相談できることとは?

企業が直面する労働問題にはさまざまな種類があります。ここでは、企業側が弁護士に相談できる代表的なケースと、それぞれのケースで弁護士にどのようなことを相談できるかをご紹介します。

2−1.問題社員の対応や解雇トラブルへの対応

勤務態度が著しく悪い、職場の秩序を乱す、業務命令に従わない等の問題行動を繰り返す問題社員の対応は、企業にとって最も慎重を要する場面の一つです。

従業員に問題があるからと言って、適切な手順を踏まずに解雇等の処分をしてしまうと、不当解雇やパワハラとして訴えられるおそれがあります。

弁護士に相談できること

- 問題社員に対してどのような処分ができるかの事前判断

- 退職勧奨や解雇手続きの進め方

- 団体交渉や労働審判・裁判に発展した際の代理対応

以下の参考動画もご参照ください。

2−2.ハラスメント対応(パワハラ・セクハラ等)

社内でハラスメントが発生した場合、会社は調査や対応を適切に進める義務があります。

適切な対応をしない場合、職場環境に問題をかかえることになるだけでなく、企業が使用者責任や安全配慮義務違反などの法的責任を負う可能性があります。また、パワハラやセクハラを放置していることが世間に知られると、企業の信用問題に発展するおそれもあります。

弁護士に相談できること

- ハラスメント被害の申告を受けた際の初動対応

- 社内調査の進め方、調査後の対応について

- ハラスメント相談窓口の設置や再発防止策の構築

2−3.残業代請求への対応

未払残業代の請求もよくある労働問題の1つです。

会社は適切に支給しているつもりでも、賃金規程や労務管理に不適切な部分があり、未払賃金が発生しているケースが多く存在します。長期間にわたって未払がある場合、裁判等で高額の支払いを命じられるおそれもあります。

弁護士に相談できること

- 残業代請求への対応

- 労働審判や訴訟に発展した場合の対応

- 残業代未払いトラブルを防ぐための就業規則や労務管理体制の整備

以下の参考動画もご参照ください。

上記の他にも、労災事故の補償や企業の安全配慮義務違反を問われるトラブル、労働組合との団体交渉をめぐる対応、退職者による顧客引き抜きなど退職者とのトラブルなど、従業員との間で様々な問題が起こりえます。対応を誤るとトラブルがこじれて裁判等に発展してしまうおそれもありますので、小さなトラブルでも、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

3.労働問題で弁護士に相談するメリットとは?

労働問題が発生したときに、社内のルールや経営者の独断で対応を進めてしまうと、判断を誤って事態が悪化してしまうケースが少なくありません。労働問題については、就業規則などの社内のルールだけでなく、労働基準法や労働契約法など法律のルールや日々積み重なる裁判例で示されるルールも踏まえた対応が必要です。

早い段階から弁護士に相談することが、結果的にトラブルの長期化やそれによるコストの増大を避けることにつながります。ここでは、企業が労働問題について弁護士に相談することで得られる主なメリットについて解説します。

3−1.適切な初動対応でトラブルを最小限に抑えられる

問題社員対応やハラスメントの申告があったときの対応などは、初動を誤ると、その後の交渉や訴訟で不利になったり、トラブルが長期化したりすることになります。正しいと思ってした対応が、実は違法だったということも珍しくありません。自己流の対応には大きなリスクがあります。

問題が起きたときに早い段階で弁護士に相談することで、企業として適切な対応を確認し、必要に応じて弁護士に交渉を依頼することが可能になり、トラブルの早期解決につなげることができます。

3−2.労働審判・訴訟の代理人として対応してもらえる

労働審判や裁判に発展した場合も、弁護士が代理人となって対応します。企業内の法務担当者や経営者の負担を軽減しつつ、企業にとって最適な解決を目指すことができます。

3−3.社内体制の見直しにつながる

労働問題が起きたときに、その事案を解決するだけで終わりにせず、就業規則や労務管理のルールなどの問題のある部分を見直すことが大切です。制度そのものに問題がある場合、再び別の従業員との間でトラブルが起きる原因になってしまいます。弁護士に相談することで、労働問題の起こりにくい適切な労務管理体制を整えることができます。

4.労働問題の弁護士費用の相場はどのくらい?着手金や成功報酬について

企業が労働問題について弁護士に相談する場合、相談料がかかることが多いです。また、弁護士に問題対応を依頼する場合は、依頼時に着手金、問題解決時に報酬金を支払うという費用体系が多くなっています。

以下では企業が労働問題で弁護士に依頼する際の弁護士費用の相場をご紹介します。

4−1.企業側の法律相談は「有料」が一般的

弁護士に自社が抱えている問題解決の方針について相談する「法律相談」について発生する費用です。企業側を対象とした法律相談は、多くの場合有料です。

初回相談料は30分あたり5,000円~10,000円程度が相場となっています。

法律相談で、これまでのトラブルの経緯を整理したうえで、自社の就業規則や労働条件通知書等も踏まえて、どのような解決方針をとることがベストかを適切な弁護士に相談することは非常に重要です。弁護士に伝える事実関係が誤っていたり、あるいは相談する弁護士が適切でなかったりすると、自社にとって最も良い解決方針をとることができず、問題が泥沼化する危険があります。

▶参考情報:労働者側と企業側で異なる相談料の扱い

労働問題で弁護士に相談する際、労働者を対象とした無料相談の窓口はそれなりに多くあります。これは解雇トラブルや未払い残業代請求トラブルについて労働者側から相談を受ける場合、相談料を無料にしていても、相手方企業から得る支払いをもとに弁護士が報酬金を受け取ることで、弁護士費用を回収することができることが影響しています。

一方で、請求を受ける側となることが多い企業側を対象として無料相談に応じている法律事務所は少ない傾向にあります。企業が労働問題・労務問題について弁護士に相談する場合、相談料が必要となるのが一般的です。継続的に弁護士のサポートを受けたい場合は、顧問弁護士を活用することも検討してみましょう。

▶参考情報:顧問弁護士の役割や活用方法については、以下の記事で具体的に解説していますので、ご参照ください。

4−2.弁護士に対応を依頼する場合は、着手金・報酬金制が多い

弁護士に労働問題の解決などの案件を依頼する場合、着手金・報酬金制の費用体系が採用されることが多いです。これは、依頼時に着手金を支払い、依頼した案件が解決等したときに報酬金を支払うシステムです。

(1)着手金:案件対応の開始時に発生する費用です。

結果に関わらず依頼時に支払う必要があります。

(2)報酬金:案件が成功したときや解決した時に、得られた成果に応じて支払う費用です。

この他にも、弁護士が対応した時間を単位として弁護士費用を支払うタイムチャージ制などの費用体系があります。

4−3.弁護士費用の相場を咲くやこの花法律事務所の費用事例をもとにご紹介

実際に労働問題の解決を弁護士に依頼する際の費用は、依頼する弁護士や法律事務所により大きく異なります。

筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所では、労働問題・労務トラブルに関する事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別な調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下では弁護士費用の目安をご紹介したいと思います。

(1)未払い残業代請求トラブル

1.退職した従業員から残業代約480万円の請求があった事例で、弁護士が交渉を担当して、支払額を当初の請求の3分の1以下に減額して解決した場合の弁護士費用

- 着手金:15万円+税

- 報酬金:15万円+税

2.退職した従業員から残業代200万円の支払いを求める訴訟を提起された事例で、弁護士が訴訟を担当して、100万円の支払いで解決した場合の弁護士費用

- 着手金:30万円+税

- 報酬金:15万円+税

(2)従業員の不当解雇トラブル

1.従業員を解雇したところ、従業員がこれを不当解雇だとして会社への復職を求めてきた事例で、弁護士が交渉を担当して、金銭を支払うことなく復職を断念させた場合の弁護士費用

- 着手金:30万円+税

- 報酬金:30万円+税

2.解雇した従業員が、不当解雇だとして会社への復職と解雇後の賃金の支払いを求めて、労働審判を申し立てた事例で、弁護士が労働審判に対応して、従業員が退職する内容で解決した場合の弁護士費用

- 着手金:45万円+税

- 報酬金:45万円+税

5.労働問題について弁護士に相談するには?

初めて弁護士に相談する場合、心理的なハードルが高く感じられる方もいるでしょう。しかし、相談は早ければ早いほどよく、ためらわないことが重要です。ここでは、労働問題について弁護士に相談するときに、企業が準備しておくべきことや、相談をスムーズに進めるためのポイントをご紹介します。

5−1.相談内容を整理する

まず大切なのは、「何について弁護士に相談したいのか」を明確にしておくことです。いつ、どこで、誰が関与した問題か、現状どうなってるかという点を時系列に沿って整理しておくと、相談時にスムーズです。

弁護士には守秘義務がありますので、相談内容が外部に漏れる心配はありません。「こんな話をしても大丈夫だろうか」と懸念される方もいらっしゃいますが、不正確な情報や隠された情報があると、むしろ弁護士が判断を誤るリスクが高まります。相談時には、事実関係をできるだけ率直かつ正確に伝えることが重要です。

また、企業として希望する解決の方向性や、法的リスクをどの程度許容できるのかについても、予め検討しておきましょう。できるだけ穏便に済ませたい、裁判になっても構わないので厳格に対応したい等、自社として希望する対応方針や解決の方向性を具体的にイメージしておくと良いでしょう。

5−2.関連資料を準備する

相談前に、以下のような関連資料を準備しておくと、弁護士が事実関係を把握しやすくなり、より的確に解決までのプランを示すことが可能になります。

- 自社の就業規則・賃金規程

- 問題の社員の雇用契約書・労働条件通知書など

- 労働時間や業務実績に関するデータ(勤怠記録など)

- 問題となっているやりとりの記録(メール・LINE・録音)

- 解雇紛争や問題社員対応のご相談の場合は社内での処分履歴や対応の経緯をまとめたメモ

- 残業代請求など賃金に関するトラブルのご相談の場合は給与明細

残業代請求など賃金に関するトラブルのご相談の場合、トラブルの相手方となっている従業員の入社後に賃金規程が改定されている場合は、現在の賃金規程だけでなく、入社後の改定履歴も確認しておいていただけると、ご相談がスムーズです。

6.労働問題に強い弁護士の探し方

では、労働問題について実際に相談する弁護士はどのように探せば良いでしょうか。

ここでは企業側の立場で労働問題・労務問題を相談する場合の弁護士の探し方を具体的に紹介します。

6−1.紹介

まず、経営者の知人や取引先あるいは税理士から弁護士を紹介してもらう方法があります。

(1)メリット

- 信頼できるルートからの紹介があるため相談しやすい

- 紹介者から弁護士がどんな人か等を聴いたうえで依頼できる

ただし、この方法の注意点として、紹介された弁護士が労働問題の専門家とは限らないということが挙げられます。労働問題・労務問題は、日々多くの裁判例が出てそれが実務に影響する専門的な分野です。この分野について専門性の高い弁護士に相談することは非常に重要です。

また、紹介により弁護士を探す場合、紹介者がいることで弁護士との相性が合わないときに断りづらいという声も聴かれます。そして、紹介により弁護士を探すことは、インターネット検索等で探すよりも選択肢が狭くなってしまううえ、弁護士の実績や解決方針などを客観的に比較しにくいというデメリットもあります。

6−2.インターネット検索(Googleなど)

多くの法律事務所がウェブサイトに取扱分野、実績、費用等を掲載しています。そのため、インターネット検索で弁護士を探す方法は、紹介により探す方法よりも多くの選択肢から探すことができ、自社の問題の解決に最適な弁護士への依頼につながりやすいというメリットがあります。

(1)メリット

- すぐに情報を得られる

- 事務所の得意分野を事前に確認できる

- 企業側に特化しているか確認しやすい

- 実績など、弁護士に直接確認しにくいことも確認できる

- 最近では動画を公開している事務所も多く、人柄なども確認できる

(2)注意点

- 情報が多すぎて選びきれない

- 実際の対応力は相談してみないとわからない

6−3.弁護士ポータルサイト・ランキングサイト(弁護士ドットコム、比較サイトなど)

そのほか、弁護士ポータルサイトやランキングサイトなどにより弁護士を探す方法もあります。ただし、この方法による場合は、ポータルサイトやランキングで上位に表示されるのは、その弁護士が広告費を負担しているためではないかどうかを確認する必要があります。

また、実際にサイトを見てみると、労働者側に強い弁護士の掲載が多く、企業向けの情報が比較的少ないことも難点といえるでしょう。

6−4.どの方法がおすすめか?

企業側が労働問題を弁護士に相談する場合、労働問題に強く、企業側での実績が豊富な弁護士を見つけることが重要です。

上で紹介した中で、最もおすすめできる方法は、インターネット検索によって企業側の労働問題に注力している弁護士を自分で調べ、事務所の実績ページ等で専門性を確認した上で問い合わせる方法です。

知人による紹介や弁護士ポータルサイトなどを頼ることも一つの手段ではありますが、自社で条件を明確にして検索するのが、最適な弁護士に相談するための最も合理的な方法と言えるでしょう。

7.自社にあった労働問題に強い弁護士を選ぶ際のポイント

弁護士の探し方がわかったら、実際に相談する弁護士を選びましょう。弁護士を選ぶ時に参考にするべきポイントは以下の5点です。

- 企業側の労働問題に対応しているか

- 労働問題分野を重点的に扱っているか

- 情報発信などから専門性が見えるか

- 過去の実績が具体的に示されているか

- 信頼できる人柄と丁寧な対応があるか

順番にご説明します。

7−1.企業側の労働問題に対応しているか

労働問題に注力している弁護士でも、労働者側のサポートに特化していることが多いため、企業側のサポートに特化している弁護士かどうかを確認しましょう。

7−2.労働問題分野を重点的に扱っているか

弁護士は様々な分野を扱いますが、労働問題は専門的な知識や経験が求められる分野です。

労働問題の対応経験が豊富な弁護士を選びましょう。

7−3.情報発信(サイト・出版・セミナーなど)などから専門性が見えるか

事務所のウェブサイトに労働問題に関するコラムや解説記事を掲載していたり、労働問題に関する書籍の執筆、人事・労務担当者向けのセミナーや研修の開催など、積極的に情報発信を行っている場合、人事労務分野について専門性が高いと推察することができます。

7−4.過去の実績が具体的に示されているか

事務所のウェブサイトに解決実績の記事を掲載している場合は、自社の抱える問題と似たようなケースがあるか確認してみましょう。類似の事例で解決実績があれば、より安心して相談できます。

7−5.信頼できる人柄と丁寧な対応があるか

どれだけ実績豊富で労働問題について専門性が高くても、威圧的で相談しづらかったり、対応が遅かったりするような弁護士では、信頼関係を築くのが難しい場合があります。

企業のパートナーとして継続的に付き合えるかどうかは、人柄や話しやすさも重要です。初回相談時や依頼するまでの間に、以下のような点を確認してみましょう。

- 説明が明快か? 専門用語ばかりでなく、理解しやすいか

- 話を丁寧に聞いてくれるか? 質問に真摯に答えてくれるか

- 対応が迅速・丁寧か? フォローアップの姿勢はあるか

8.咲くやこの花法律事務所の労働問題分野に関する解決事例

咲くやこの花法律事務所では、これまで数多くの企業から、労働問題・労務問題に関する相談や依頼をお受けし、企業側の立場で解決してきました。ここでは、咲くやこの花法律事務所が実際に対応した労働問題の解決事例をいくつかご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

8−1.退職者から残業代請求された企業から相談を受け、約480万円の請求を3分の1以下に減額できた事例

本件は、退職した元従業員から会社に対し、残業代の請求がされた事案です。

この元従業員は、1日8時間をこえて勤務していましたが、会社は管理監督者の地位にあると認識していたため、他の従業員と比べて高額の給与を支給していたものの、残業代は支払っていませんでした。

在職中、会社はこの元従業員に対して、管理監督者の立場にふさわしい業務に取り組んでほしいと伝えていましたが、本人は会社から求められる管理監督者としての業務に取り組まず、平社員が行うような業務ばかりしていました。

元従業員は、「平社員としての業務しかしておらず、管理監督者ではない」として、退職後に残業代を支払うよう会社に請求をしてきました。

管理監督者であることの主張は、会社側が本人との合意等により管理監督者として扱っていたとしても、訴訟ではなかなか認められず、敗訴している例が多いことが実情です。本件でも、会社にとって不利な事情が多数あり、管理監督者であるとの主張は通らないことが見込まれる事案でした。

この事案について咲くやこの花法律事務所にご相談いただき、弁護士においてできる限り主張を行った結果、当初の相手方の請求額を3分の1以下に減額して解決することができました。

▶参考情報:この事案についての詳細は以下をご参照ください。

本件で相談者は、咲くやこの花法律事務所に相談する以前に、複数の法律事務所に相談しておられましたが、いずれの事務所でも負け試合などと言われ、最終的に咲くやこの花法律事務所にご依頼いただきました。事件解決後に実際にお客様からいただいた感想も、上記のリンク先に掲載していますのでご覧ください。

8−2.パワハラを繰り返す社員を解雇したところ、不当解雇であると主張されたが、弁護士が交渉して退職合意をし、訴訟回避した事例

本件は、他の従業員に対して日常的にパワハラをおこなっていた従業員(対象従業員)を会社が解雇したところ、その後、対象従業員から解雇が無効であると主張されたため、弁護士において交渉をおこなった事案です。

咲くやこの花法律事務所がご依頼を受け、会社は対象従業員に対してパワハラについて繰り返し注意指導を行ってきたものの、明確な改善が見られなかったためやむを得ず解雇した、という経緯を踏まえて、相手弁護士に対して解雇の有効性を主張しつつ、訴訟に発展して紛争が長期化することは避けたいという依頼者の意向に沿って交渉し、訴訟を回避することを目指しました。

▶参考情報:実際の解決結果を以下でご紹介していますのでご参照ください。

8−3.不当解雇を主張する従業員との間で弁護士立ち合いのもと団体交渉を行ない合意退職に至った事例

本件は、コンサルタント会社が解雇した元従業員が、不当解雇や残業代の未払いを主張して外部の労働組合に加入し、団体交渉を申し入れてきた事案です。

労働組合は解雇の撤回を要求しましたが、会社としては、本人に期待した能力がなかったので、解雇を撤回して再度雇用するという選択肢は避けたいと考えていました。一方、未払い残業代については、法令上支払いが必要な範囲で支払う意思がありました。

弁護士が会社側から依頼を受けて団体交渉に会社の代表とともに出席し、一定の金銭補償を条件として合意退職とすることができました。

▶参考情報:実際の解決結果を以下でご紹介していますのでご参照ください。

▶参考情報:その他、咲くやこの花法律事務所のウェブサイトでは他にも様々な解決事例を紹介しています。あわせてご覧ください。

9.顧問弁護士がいると労働問題でどんなメリットがあるのか?

労働問題は、企業経営で発生するトラブルの中でも対応を誤ると大きな損害につながるリスクのある問題です。そこで注目したいのが、「顧問弁護士」の存在です。

労働問題の発生に備えて弁護士と顧問契約を結んでおくことで、会社は、いざというときに迅速かつ的確に対応できる体制を整えることができます。ここでは、顧問弁護士がいることで企業にもたらされる具体的なメリットについて解説します。

9−1.早期対応が可能になり、トラブルの拡大を防げる

労働問題は、初期対応を誤ることで大きくこじれるケースが少なくありません。顧問弁護士がいれば、社内で問題が発生した初期段階で相談が可能となり、事前にリスクのある対応を避け、適切な対処方法を取ることができます。これにより、労働審判や裁判などのより深刻なトラブルに発展するリスクを未然に防ぐことが可能です。

9−2.トラブルが起きづらい労務体制の整備が可能になる

顧問弁護士は、問題が起こってからの対応だけでなく、「問題が起こらない仕組みづくり」にも力を発揮します。就業規則の整備、労働契約書や雇用条件通知書のチェック、残業代の適正な支給体制の構築など、トラブルの芽を摘むためのアドバイスを日常的に受けられるのが大きなメリットです。継続的に弁護士に相談して労務体制の整備に取り組むことが大切です。

9−3.従業員への指導や処分が適切なものか判断しやすくなる

例えば、問題社員への注意指導や懲戒処分、解雇などの対応には、法的リスクを伴うため慎重な判断が求められます。顧問弁護士がいれば、その都度、細やかに法的なアドバイスを受けて適切な対応をとることができます。これにより、トラブルに発展するリスクを抑えることができます。

9−4.労働審判・訴訟に発展した場合も安心して相談できる

労働審判や訴訟に発展してしまった場合でも、顧問弁護士が企業の実情を把握していることで、スムーズな対応が可能となります。事案ごとに一から事情説明を行う必要がないため、時間と労力のロスも大幅に削減されます。

このように、顧問弁護士は企業が労働問題に対応するにあたって大きな力になります。咲くやこの花法律事務所でも、複数の顧問契約プランをご用意しています。詳しくは以下で説明します。

10.労働問題に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所は、企業法務に特化した法律事務所として、事業者側の立場からのご相談を常時承っています。

以下で、咲くやこの花法律事務所の事業者向けサポート内容をご紹介します。

10−1.労働問題に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、従業員から未払残業代を請求されたときや、問題社員を処分したいがリスクが不安なとき等、様々な労働問題に関するご相談をお受けしています。

労働問題では初期対応を誤るとトラブルが拡大してしまうリスクが非常に大きくなります。対応にお困りのときは、できるだけ早い段階で咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談下さい。

咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか電話相談、オンライン相談が可能

10−2.労働審判や訴訟に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、従業員や退職者との労働審判、訴訟の対応のご依頼も常時承っています。

従業員とのトラブルがこじれて労働審判や訴訟に発展してしまった場合は、会社だけで対応することは現実的に困難です。咲くやこの花法律事務所の弁護士は、労働審判や訴訟に発展した場合も、企業側の立場で最善の結果を目指して対応にあたります。訴訟対応等にお困りの方は咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談下さい。

咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか電話相談、オンライン相談が可能

10−3.顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日頃から労務管理全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。弁護士が、事務所の実績・経験を生かして、労働問題全般のご相談に対応します。

顧問契約サービスを利用していただき、日常的に弁護士に相談することによって労務トラブルの予防につながりますし、従業員との間でトラブルが起きてしまった場合も、会社の実情に詳しい弁護士が即座に対応することで被害を小さくとどめることが可能になります。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下の顧問弁護士サービスサイトやサービス紹介動画で詳しく説明していますので、ご覧ください。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画も公開中です。あわせてご参照ください。

11.【参考】法テラスを利用して労働問題を弁護士に相談できるのか?

労働問題が発生した際に、「法テラス(日本司法支援センター)」を通じて弁護士に相談できるのではないか?と考える方もいらっしゃるかもしれません。

法テラスとは、法的トラブルの対応に困っている人に問題を解決するための手続きや適切な相談窓口を案内したり、経済的に弁護士等に相談や依頼をすることが難しい人に無料の法律相談や依頼費用の立替えを行ったりしている公的機関です。

この法テラスは、原則として個人を対象とした制度です。無料相談や依頼費用の立替え制度を利用するには、個人の収入と資産が一定基準以下であることが要件とされていて、企業は対象外です。

企業側が法テラスを利用することはできませんので注意が必要です。

▶参考情報:法テラスについては、以下の公式サイトも参考にしてください。

12.まとめ

労働問題は、トラブルがこじれて訴訟等に発展すると企業にとって大きな損失につながりかねません。できるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。

この記事では、労働問題に強い弁護士の特徴、労働問題で弁護士に相談するメリットや費用の目安、弁護士の探し方や選び方のポイント、顧問弁護士の活用メリットなどについて解説しました。

企業にとって、労働問題トラブルを未然に防ぐ対策をしておくことや、問題発生時に迅速かつ的確な初動対応を取ることは非常に重要です。労働問題について不安がある場合やトラブルの兆候がある場合は、咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますので、早めにご相談ください。

記事更新日:2025年8月18日

記事作成弁護士:西川 暢春