こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

債権回収は、企業経営に関連して頻繁に発生するトラブルの1つです。特に、売掛取引や出来高払いが多い業種、慣習的に契約書を作成せず口約束でやりとりをすることが多い業種等では、債権回収トラブルが発生しやすい傾向があります。

債権の回収不能は会社の損害に直結し、場合によっては会社経営に致命的なダメージを与え、会社の存続が難しくなってしまうケースもあります。そのため、日ごろから弁護士に相談して債権回収トラブルが起きないように対策すること、トラブルが起きてしまった場合も弁護士に依頼して早期に解決することが非常に重要です。

この記事では、債権回収トラブル解決のための弁護士の役割、弁護士に依頼するメリットや依頼する場合の費用、弁護士の選び方、そして顧問弁護士のサポート内容について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、債権回収問題の解決のために弁護士への依頼に向けた具体的な行動をとれるはずです。

それでは見ていきましょう。

債権回収は、不払いが発生してから時間が経てば経つほど回収が難しくなります。そのため、不払いが発生したら、すぐに債権回収に向けて動く必要があります。

特に以下のようなケースは緊急性が高いので、一刻も早く弁護士へ相談することをおすすめします。

- 相手の資金繰りが厳しくなり支払いが滞っていて破産の可能性がある

- 相手と連絡が取れなくなっている

- 相手と連絡が取れていても具体的な支払時期の約束が得られない

- 相手が財産を隠す可能性がある

咲くやこの花法律事務所でも債権回収トラブルについてのご相談をお受けしていますのでご利用ください。咲くやこの花法律事務所の債権回収トラブルに関するサポート内容を以下でご紹介していますのでご参照ください。

▶参考情報:債権回収の代行サービスについてはこちら

また、咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する解決事例は以下よりご覧いただけます。

▶参考動画:咲くやこの花法律事務所による債権回収のサポート内容については以下もご参照ください。

▶参考情報:債権回収に関する重要な関連情報

ー この記事の目次

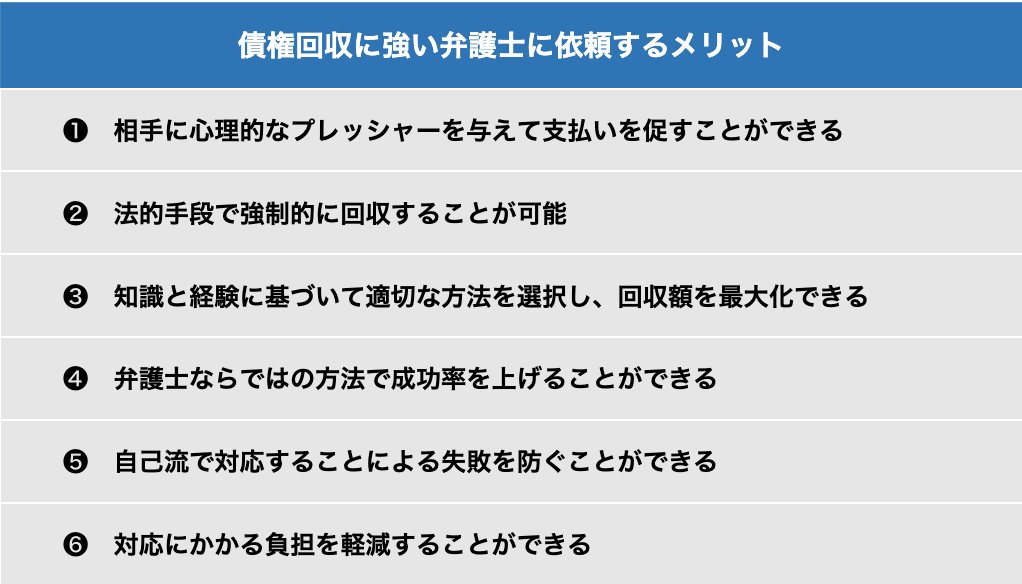

1.債権回収に強い弁護士に依頼するメリットとは?

債権回収を弁護士に依頼することは、以下のようなメリットがあります。

- (1)心理的なプレッシャーを与えて支払いを促すことができる

- (2)法的手段で強制的に回収することが可能

- (3)知識と経験に基づいて適切な方法を選択し、回収額を最大化できる

- (4)弁護士ならではの方法で債権回収の成功率を上げることができる

- (5)自己流で対応することによる失敗を防ぐことができる

- (6)対応にかかる負担を軽減することができる

以下で、詳しく解説していきます。

1−1.心理的なプレッシャーを与えて支払いを促すことができる

弁護士に依頼することは、自社が本気で債権を回収しようとしているという意思表示になり、相手にトラブルの重大さを認識させることができます。実際、弁護士が介入することで相手の態度が変わることは多いです。弁護士からの通知によって、相手は訴訟や差押といった法的措置を意識することになり、法的措置を避けるために相手が任意での支払いに応じやすくなります。

特に相手が商品の不具合や工期の遅れなどを理由に支払いを拒否しているケースでは、当事者同士での話し合いによる解決が困難なことが多いです。このような場合も、弁護士が窓口となり、弁護士が相手の主張に対して法的に反論することで、回収を前に進める効果が期待できます。

1−2.法的手段で強制的に回収することが可能

任意の交渉で相手が支払いに応じない場合は、法的な手段による回収が必要です。債権回収に関連する法的な手続きとして、仮差押、民事訴訟、支払督促、強制執行などがあります。

債権回収に精通した弁護士は、仮差押、民事訴訟、支払督促、強制執行などの複雑な手続きについて適切に選択して迅速に対応することができます。強制的に相手の財産を差し押さえることにより、債権を回収することも可能です。

▶参考情報:それぞれの手段については以下の記事で解説していますので併せてご参照ください。

・不動産・銀行口座(預金)・債権など仮差押の正しい手続きの進め方

1−3.知識と経験に基づいて適切な方法を選択し、回収額を最大化できる

債権回収と一口に言っても、実際にどのように回収していくべきかは事案によって異なります。交渉が適している事案、訴訟が適している事案、仮差押を検討すべき事案、強制執行が可能な事案など様々なケースがあります。

弁護士は、知識と経験に基づき、個別の事情を踏まえて、回収のためにベストな方法を選択することができます。交渉から訴訟、強制執行まで、常に先を見据えて一貫した対応ができる点も弁護士に依頼するメリットといえます。

1−4.弁護士ならではの方法で債権回収の成功率を上げることができる

相手と連絡がとれず所在がわからなくなっている場合や、相手がどんな財産を持っているかわからず回収が難しく見える場合でも、弁護士であれば適切な対応が可能なことがあります。

一例として、弁護士は、弁護士会照会制度(23条照会制度)という方法を使うことができます。弁護士会照会制度とは、弁護士が弁護士会を通じて企業、自治体等に対して情報を照会し、その回答を求めることができる制度です。弁護士会照会制度で、相手名義の銀行口座や保険契約など相手の資産についての情報を得ることができる可能性があります。

弁護士ならではの方法や経験、知識を駆使することで債権回収の成功率を上げることができます。

1−5.自己流で対応することによる失敗を防ぐことができる

支払いに応じない相手に、ただただ支払いを求め続けても問題が解決する可能性は低いです。相手の態度や状況に応じて、法的措置も含めて効果的な方法を選択していくことが必要になります。

また、当事者同士でやり取りをすると感情的な対立になって問題がこじれてしまうことが少なくありません。感情が先行して、冷静な話し合いができなくなってしまったり、かっとなって暴力的・脅迫的な言動をしてしまうケースもあります。

弁護士が介入することで感情的な対立を避け、合理的な話し合いをすることができます。

1−6.対応にかかる負担を軽減することができる

支払いに応じてくれない相手とやり取りを続けることは、それによって疲弊して回収を断念してしまう方もいるほど、労力的にも精神的にも負担が大きいものです。

弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りはすべて弁護士が窓口となって対応することになり、訴訟になった場合の書面の作成や期日への出席等も弁護士が行うことになるため、対応にかかる負担とストレスを大幅に軽減することができます。

原則として、債権回収の業務を弁護士以外が代行することはできません。

弁護士または弁護士法人以外が、報酬を得る目的で債権回収等を請け負うことは、法律で禁止されています(弁護士法72条)。弁護士資格がない人や企業が債権回収の業務を代行することは、非弁行為(弁護士法違反)と呼ばれる違法な行為です。

▶参考情報:弁護士法72条

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

・参照:「弁護士法」はこちら

ただし、以下のように例外的に弁護士以外が債権回収を請け負うことが認められているケースもあります。

- 法務大臣による認定を受けた認定司法書士が140万円以下の債権回収の委任を受けること

- 法務大臣の許可を得たサービサー(債権回収会社)が、特定の債権(金融機関からの委託など)についての回収業務を行うこと

中には、法律上の資格がないのに債権回収業務を請け負う違法な業者もあり、そのような業者を利用すると思わぬトラブルに巻き込まれることもあるので注意が必要です。

2.債権回収について弁護士ができることとは?

債権回収について弁護士ができるサポートとしては以下の3つがあります。

- 法律相談

- 弁護士による交渉の代行

- 法的手段による債権回収の代行

以下で、順番に解説していきます。

2−1.債権回収に関する相談

不払いが発生した初期段階の対応から、相手との交渉・法的措置まで、債権回収に関する幅広い内容について弁護士に相談することができます。

例えば以下のような内容です。

- 法的に請求できるかどうかの判断(契約書がない場合の対応、契約関係の有効性、法的に請求する権利があるかどうか、時効など)

- 相手への督促や請求の方法(交渉か法的手段か、連帯保証人への請求の可否など)

- 回収の見込みやリスク

- 依頼した場合の弁護士費用の見積り

- 不払いリスクに対応するための対策

2−2.弁護士による交渉の代行

当事者同士で話し合いをしようとしても、相手があいまいな回答をするだけで実際に回収につながらなかったり、相手と連絡が取れなくなってしまったりと、うまくいかないケースが少なくありません。

そのような場合は、弁護士が債権者の代理人となり、債務者に対して支払いを求めることができます。

交渉の依頼を受けた弁護士は、弁護士名義で内容証明郵便等を送付し、相手に支払いを求め、支払条件や支払方法、場合によっては分割払い等について調整を行います。相手が支払いに応じた場合や分割での支払いについて合意が成立した場合に、合意書を作成したり、公正証書作成のサポートをしたりするのも弁護士の重要な役割です。

訴訟での解決を目指す場合、回収までに時間がかかることが多く、また、弁護士費用も高くなりやすい傾向にあります。そのため、まずは交渉による解決を試みることが多いです。ただし、ケースによってはいきなり法的手段をとったほうが良いこともあります。相手の状況や性格、これまでのやりとりの内容などを踏まえて弁護士とよく相談し、どのような方法で債権回収を進めるべきかを適切に判断する必要があります。

2−3.法的手段による債権回収の代行

交渉での回収が難しい場合は法的手段による債権回収を検討します。債権回収に関連する法的手続きには以下のようなものがあります。

| 支払督促 | ・裁判所から債務者に対して支払いをするように命じる手続き ・書類審査のみなので債務者が異議申し立てをしなければ裁判所へ行く必要がない ・債務者が異議申立をしない場合は強制執行の申立てをすることができる ・債務者が異議申し立てをした場合は民事訴訟に移行する |

| 民事訴訟 | ・判決または裁判上の和解によって紛争の解決を図る手続き ・平均審理期間は9.8か月(令和5年、地方裁判所) ・和解調書や判決に基づいて強制執行の申立てをすることができる |

| 少額訴訟 | ・60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用することができる手続き ・原則1回の期日で審理を終えて判決が出される ・和解調書や判決に基づいて強制執行の申立てをすることができる |

| 強制執行 | ・債務者の財産(不動産や給料、銀行預金など)を差し押さえて強制的に債権の回収を実現させる手続き ・裁判上の和解が成立したり、判決が出ているのに、債務者がお金を払わない場合に申立てをすることができる |

| 仮差押(民事保全) | ・裁判の前に、債務者の財産(不動産や銀行預金など)を一時的に動かせないように凍結して、債務者が財産を隠したり、処分したりすることを防ぐための手続き |

| 財産開示手続 | ・強制執行をするにあたって、債務者がどのような財産を持っているかわからない場合に、債務者の財産に関する情報を債務者本人から取得するための手続き |

| 第三者からの情報取得手続 | ・強制執行をするにあたって、債務者がどのような財産を持っているかわからない場合に、債務者の財産に関する情報を第三者(自治体、官公庁、金融機関など)から取得するための手続き |

▶参考情報:各手続きについては、以下の裁判所のホームページもあわせてご覧ください。

3.弁護士に依頼する場合の費用はどのくらい?目安や相場について

弁護士費用は、個々の弁護士あるいは法律事務所ごとに報酬基準が定められており、個別の事案を考慮して設定されるものなので、一律に弁護士費用はいくらと示すことはできません。

個々の弁護士により異なるため、弁護士に依頼する場合は、どのような場合に費用が発生するのか、総額でどの程度の費用が必要になるのか、事前によく確認した上で依頼することが必要です。

債権回収を弁護士に依頼する場合に弁護士に支払う費用の内容や、弁護士費用を決定する際に考慮される要素、費用の目安や相場は以下のとおりです。

3−1.弁護士に支払う費用の費目

債権回収の対応を弁護士に依頼する場合に弁護士に支払う費用としては、通常、以下のようなものがあります。

- 相談料:法律相談の対価として支払う費用

- 着手金:弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用(※事件の結果に関係なく返還されません)

- 報酬金:事件の解決時に、その結果の成功の程度に応じて支払う費用

- 日当:弁護士が移動や出張をする際の時間的拘束に対して支払う費用

- 実費:裁判所に納める印紙や切手代、通信費、交通費、コピー代等の費用

3−2.弁護士費用に考慮される要素

弁護士費用を決定する際に考慮される要素としては、以下のようなものがあります。

(1)債権額

一般的に、債権額が大きくなればなるほど、弁護士費用も高くなることが多いです。

(2)事案の難易

相手が支払義務を否定している場合や所在が分からなくなっている場合、クレームや商品の不具合の主張を伴う場合等、対応にかかる労力が大きくなることが予想される場合は、その点を踏まえて弁護士費用が設定されることが多いです。

(3)証拠資料の有無

債権額について契約書がない場合や、口約束でやり取りをしていた場合などは、債権額の立証に労力を要することが予想されるため、その点を踏まえて弁護士費用が設定されることが多いです。

(4)交渉か訴訟か

訴訟など法的手続きは、交渉での解決を目指す場合と比べて、対応にかかる労力が大きく、対応期間も長くなることが多いです。その分、交渉よりも訴訟などの法的手続きを用いる場合の方が弁護士費用が高くなるのが一般的です。

3−3.弁護士費用の相場・目安について

(1)弁護士費用の相場について

債権回収を弁護士に依頼する場合の弁護士費用は、法律事務所によって大きく異なりますが、相場としては以下のようにいえるでしょう。

① 相談料

実績が豊富な専門性のある法律事務所に相談する場合は相談料が必要になることが通常です。相談料としては、30分あたり5,000円~10,000円(税別)程度が相場といえるでしょう。

② 着手金

着手金については、以前は日本弁護士連合会の報酬基準において、以下の通り定められていました。この報酬基準は現在撤廃されていますが、現在もこの基準で費用を設定している法律事務所が多くなっています。

(ア)訴訟による債権回収の場合

- 請求額が300万円以下の場合:請求額の8%

- 請求額が300万円を超え3000万円以下の場合:請求額の5%+9万円

- 請求額が3000万円を超え3億円以下の場合:請求額の3%+69万円

- 請求額が3億円を超える場合:請求額の2%+369万円

- ただし、着手金の最低額は10万円

(イ)内容証明郵便の送付などによる交渉の場合

上記(ア)の訴訟による債権回収の場合の着手金と同額程度からその3分の2程度の額

(ウ)調停による債権回収の場合

上記(ア)の訴訟による債権回収の場合の着手金と同額程度からその3分の2程度の額

(エ)支払督促手続を利用した債権回収の場合

- 請求額が300万円以下の場合:請求額の2%

- 請求額が 300万円を超え3000万円以下の場合:請求額の1%+3 万円

- 請求額が3000万円を超え3億円以下の場合:請求額の0.5%+18万円

- 請求額が3億円を超える場合:請求額の0.3%+78万円

- ただし、着手金の最低額は5万円

(オ)仮差押えを行う場合

上記(ア)の訴訟による債権回収の場合の着手金の2分の1程度の額

(カ)強制執行を行う場合

- 上記(ア)の訴訟による債権回収の場合の着手金の3分の1程度の額

- ただし、着手金の最低額は 5 万円

③ 報酬金

報酬金についても以前は日本弁護士連合会の報酬基準において、以下の通り定められていました。この報酬基準は現在撤廃されていますが、現在もこの基準を参考に以下のような費用を設定している法律事務所が多くなっています。

- 回収額が300万円以下の場合:回収額の16%

- 回収額が300万円を超え3000万円以下の場合:回収額の10%+18万円

- 回収額が3000万円を超え3億円以下の場合:回収額の6%+138万円

- 回収額が3億円を超える場合:回収額の4%+738万円

④ 実費

実費についてはおおむね以下の通りです。

(ア)内容証明郵便

- 1通あたり1,070円(電子内容証明の場合は1通1,295円)

- 文書の枚数やオプションサービス(配達証明、速達等)によって料金が異なります。

▶参考情報:内容証明郵便の利用方法や料金については、日本郵便のホームページも参考にしてください。

(イ)公正証書の作成(交渉に合意した内容を公証人が証明するもの)

手数料は請求金額によって異なり、以下のとおり定められています。

| 目的の価格 | 手数料 |

| 100万円以下 | 5000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 11000円 |

| 500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |

| 1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |

| 3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |

| 5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |

| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |

| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |

このほかに、公正証書の枚数が増えると加算される手数料や、印紙税、正本・謄本等の交付手数料、送達手数料などがかかります。

(ウ)支払督促

- 印紙代:債権額によって定められた額(参照:手数料額早見表|裁判所)

- 郵便切手:2,000~3,000円程度(当事者の数や管轄の裁判所によって異なる)

- はがき:85円(債務者の数によって異なる)

- 資格証明書(当事者が法人の場合):1社490~600円

(エ)保全(仮差押え)

債権仮差押

- 印紙代:原則1件について2000円(当事者の数によって異なる)

- 郵便料:2,000~3,000円程度(当事者の数や管轄の裁判所によって異なる)

- 資格証明書(当事者や第三債務者が法人の場合):1社490~600円

不動産仮差押

- 印紙代:原則1件について2000円(当事者の数によって異なる)

- 郵便料:2,000~3,000円程度(当事者の数や管轄の裁判所によって異なる)

- 資格証明書(当事者が法人の場合):1社490~600円

- 不動産登記事項証明書:1件490~600円(取得方法等によって異なる)

- 固定資産評価証明書:1件200~400円程度(自治体によって異なる)

- 登録免許税:請求債権額×4/1000円

(オ)通常訴訟

- 印紙代:債権額によって定められた額(参照:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf)

- 郵便料:6,000円程度(当事者の数や管轄の裁判所によって異なる)

- 資格証明書(当事者が法人の場合):1社490~600円

(カ)強制執行

債権差押

- 印紙代:原則1件について4000円(当事者や債務名義の数によって異なる)

- 郵便料:3,000~5,000円程度(当事者の数や管轄の裁判所によって異なる)

- 資格証明書(当事者や第三債務者が法人の場合):1社490~600円

不動産競売

- 印紙代:原則1件について4000円(当事者や債務名義の数によって異なる)

- 郵便料:不要または数百円程度(管轄の裁判所等によって異なる)

- 資格証明書(当事者が法人の場合):1社490~600円

- 不動産登記事項証明書:1件490~600円(取得方法等によって異なる)

- 固定資産評価証明書:1件200~400円程度(自治体によって異なる)

- 登録免許税:請求債権額×4/1000円

- 予納金:80万円~(請求債権額や管轄の裁判所等によって異なる)

(2)咲くやこの花法律事務所にご依頼いただく場合の費用の目安

以上がおおよその一般的な弁護士費用の相場ですが、実際の費用は、法律事務所によって大きな差があります。以下では、参考情報として、咲くやこの花法律事務所が、債権回収の依頼を受ける場合の相談料、着手金、報酬金の目安をご紹介します。

① 弁護士に債権回収について相談する場合の費用の目安

| 初回相談料 | 30分5000円+税 (顧問契約を締結している場合は無料) |

② 弁護士に債権回収の交渉を依頼する場合の費用の目安

| 着手金 | 15万円程度+税~ |

| 報酬金 | 事案に応じて回収した金額の4~20%程度+税 |

③ 弁護士に訴訟による債権回収を依頼する場合の費用の目安

| 着手金 | 請求額500万円の場合 | 34万円+税 |

| 請求額1000万円の場合 | 59万円+税 | |

| 請求額5000万円の場合 | 219万円+税 | |

| 報酬金 | 回収額500万円の場合 | 68万円+税 |

| 回収額1000万円の場合 | 118万円+税 | |

| 回収額5000万円の場合 | 438万円+税 |

※弁護士費用は、請求額や回収額だけでなく、事案の複雑さ、事件の対応に要する期間、事件の見通し、対応に要する手間や労力などの個別の事情を考慮して決定するため、個別の事案によって異なります。上記はあくまでも参考額となりますのでご了承ください。

債権回収等の個別の事件の依頼については、顧問契約を締結していても別途弁護士費用が必要となるのが通常です。

ただ、多くの法律事務所で、顧問先向けに個別事件依頼時の弁護士費用の割引制度を設けていたり、顧問契約を考慮した費用設定がされており、結果として、顧問契約を利用していない場合と比べて、弁護士費用が安くなることが多いです。

2009年に日本弁護士連合会が弁護士を対象に実施した弁護士費用に関するアンケート調査の結果でも、顧問契約がある場合とない場合では、顧問契約がある場合の方が、弁護士費用が安くなる傾向があることがわかっています。

例えば2000万円の売掛金について訴訟により全額回収できた場合の弁護士費用は、顧問契約がない場合は着手金50万円前後、報酬金200万円前後と回答した弁護士が最多だったのに対し、顧問契約がある場合は着手金50万円前後、報酬金100万円前後と回答した弁護士が最多になっています。

3−4.完全成功報酬制のメリットとデメリット

債権回収の弁護士費用は「着手金+成功報酬」であることが通常ですが、中には「完全成功報酬制」で債権回収を請け負っている弁護士もいます。

完全成功報酬制とは、債権回収に成功した場合のみ報酬が発生する費用体系のことです。完全成功報酬制は、債権が回収できた場合だけ費用を支払えばよいので一見メリットが大きく思えますが、デメリットもあります。

完全成功報酬制のメリット

- 初期費用がかからないので資力に余裕がなくても依頼ができる

- 結果がでなかった場合は支払わなくてもよいので、経済的なリスクが小さい

完全成功報酬制のデメリット

- 実費や日当は別途支払わなければならない費用体系になっていることがある

- 成功時の報酬は「着手金+成功報酬」方式と比べて高く設定される(回収できた場合のトータルの弁護士費用は高くなることが通常)

- 完全成功報酬制で事件を引き受けている弁護士は少なく、その弁護士が債権回収に専門性があるとは限らない

- 弁護士側にもリスクがあるので成功の見込みが少ない案件については受けてもらえない可能性がある

完全成功報酬制の弁護士への依頼は、これらのメリット・デメリットを理解した上で検討するべきです。

3−5.無料相談も可能か?

初回相談無料としている弁護士事務所は数多くあり、無料で相談できる弁護士を探すことは難しいことではありません。ただし、無料相談についてもメリットとデメリットがあります。

メリット

- 経済的な負担がないので気軽に相談することができる

- 相談によっておおまかな流れや見込みを把握できる

デメリット

- 本当に専門性が高く多忙な弁護士は通常は無料相談に対応していない

- 無料相談では「初回30分間のみ無料」など時間制限があることが多く、込み入った話はできない可能性がある

- 一般論や表面的な回答にとどまる可能性がある

「とりあえず話を聞いてもらいたい」という場合は無料相談もよいと思いますが、「専門性が高い解決力のある弁護士に相談したい」「時間を気にせずじっくり相談したい」「一般論や表面的な回答ではなく実のある話がしたい」という場合は、無料相談はむしろ遠回りになることがあり、有料相談の方が満足のいく結果を得られるかもしれません。

3−6.債権回収の弁護士費用を相手に請求することはできるのか?

相手の未払いがなければ弁護士に依頼する必要はなかったのだから、負担した弁護士費用を相手に請求したいという気持ちは理解できます。

しかし、弁護士への依頼は強制ではないので、弁護士に依頼するのであれば、その費用は自己負担というのが裁判所の基本的な考え方です。

例外的として、相手との契約の中で、「相手に弁護士費用を請求することができる」旨の定めがある場合や不法行為に基づく損害賠償請求の場合は、相手に弁護士費用を請求することができることがあります。

4.債権回収の相談に適した弁護士の選び方とは?

弁護士が身近な存在ではない方にとっては、そもそもどうやって弁護士を探せばよいのかわからないということもあると思います。弁護士の探し方としては、主に以下の3つの方法があります。

- インターネットで検索する

- 弁護士会の弁護士紹介制度や自治体の法律相談を利用する

- 取引先や知人、税理士等からの紹介

しかし、すべての弁護士が債権回収に詳しいわけではありません。依頼した弁護士が債権回収に精通した弁護士かどうかが、債権回収の成否に大きく影響することも多く、どのような弁護士を選ぶかは重要なポイントです。

債権回収の相談に適した弁護士の選び方のポイントとして以下のものがあります。

- ポイント1:債権回収に専門性のある弁護士かどうか

- ポイント2:費用の設定が明確かどうか

- ポイント3:方針に納得ができるかどうか

- ポイント4:レスポンスがはやいか

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

ポイント1:債権回収に専門性のある弁護士かどうか

医者に専門分野があるように、弁護士にも専門分野や得意分野があり、すべての弁護士が債権回収に詳しいわけではありません。普段、債権回収を取り扱っていない弁護士に相談しても、十分な回答や結果が得られない可能性があるため、債権回収に専門性のある弁護士を選ぶことはとても重要です。

債権回収に詳しいかどうか判断するためのポイントとして以下のようなものがあります。

- ウェブサイト等で債権回収に関する実績を確認する

- 解決実績を公開している場合は、自社が抱えている問題と似た解決実績があるかどうかを確認する

- 口コミを参考にする

ポイント2:費用の設定が明確かどうか

せっかく債権を回収できても、費用倒れになってしまっては元も子もありません。費用の設定があいまいなまま弁護士に依頼してしまうと、想定外の費用が発生したり、弁護士費用をめぐって弁護士とトラブルになってしまうこともあり得ます。

料金体系が明確で、どのような場合に費用がいくら発生するのか、総額でどのくらいの費用がかかりそうかの説明や見積もりを丁寧にしてくれる弁護士に依頼すると安心です。

ポイント3:方針に納得ができるかどうか

債権回収には様々な方法があり、事件に対する取り組み方や解決方針は弁護士によって異なります。

依頼した場合に、どのような手段で債権を回収するのか方針を確認し、最終的に自社がどのように解決したいかの希望と弁護士の解決方針が一致しているかを見極め、納得ができる弁護士を選ぶことが大切です。

また、弁護士が債権回収の手段を提示するにあたって、不利な点やリスクも隠さず伝えてくれるかどうかも重要なポイントです。

ポイント4:レスポンスがはやいか

債権回収を成功させるためにはスピード感のある対応が必要です。

時間がかかると、相手が財産を隠してしまったり、破産してしまったり、時効にかかってしまうリスクがあるので、レスポンスがはやく、迅速に対応してくれる弁護士を選ぶべきです。

また、弁護士と密に連絡を取って対応していく必要がありますので、疑問に丁寧に答えてくれるか、こまめな報告をしてくれるか、希望をくみ取ってくれるか等、弁護士との相性も重要です。

5.弁護士に対応を依頼した後の主な流れ

弁護士に債権回収の対応を依頼した後、実際にどのように回収を進めるかは、事案によって異なります。個別の事案にあわせて進め方をしっかり検討することが大切ですが、一般的な流れとしては以下の通りです。

- (1)弁護士への相談

- (2)委任契約の締結

- (3)弁護士との打ち合わせ

- (4)任意の交渉

- (5)法的措置

各工程について詳しく解説していきます。

5−1.弁護士への相談

法的に請求が可能かどうかや、回収の見込み、どのような手段で債権回収ができるかを相談し、債権回収を弁護士に依頼する場合の費用の見積もり等を行います。

弁護士への相談時には以下のような書類を可能な範囲で準備しておくとよいでしょう。

- 契約書

- 注文書、請書、請求書、領収書など債権額がわかる資料

- 支払期日が過ぎた後の相手との連絡内容が分かるもの(メールやLINE、会話音声等)

- 相手の会社名または氏名、住所、連絡先

- 相手の財産(預金口座、不動産など)に関する情報

5−2.委任契約の締結

弁護士に依頼することを決めた場合は、委任契約を締結します。「着手金+報酬金」方式の場合は、契約時に着手金を支払うのが一般的です。

5−3.弁護士との打ち合わせ

実際に債権回収に取りかかる前に、弁護士と打ち合わせを行い、契約書や関係資料の確認、事実関係の確認や整理、対応方針の検討を行います。

5−4.任意の交渉

訴訟をするとなれば判決がでるまでに1~2年ほどかかることが多く、費用的にも労力的にも負担が大きくなるため、まずは交渉での解決を目指すのが一般的です。

弁護士名義で内容証明郵便等を送付し、相手に支払いを求めます。交渉の結果、相手が支払いに応じた場合や分割での支払いについて合意が成立した場合は、合意書等を取り交わします。また、合意内容を公正証書にすることも検討すべきです。

合意内容を書面で残しておくことは、相手が約束通りに支払いをせず、法的な手続きに移るときの根拠資料という意味でも重要です。

5−5.法的措置

任意の交渉で相手が支払いに応じなかった場合や、分割払いの合意をしたのに約束通りに支払わなかった場合などは、支払督促や訴訟、強制執行などの法的な手続きに移ります。

6.債権回収を弁護士に依頼する際の注意点

弁護士に依頼を検討する際に理解しておくべき注意点には、以下のようなものがあります。

- (1)回収不能な場合がある

- (2)費用倒れになる場合がある

- (3)解決に時間がかかる場合がある

それぞれ注意点について詳しく解説していきます。

6−1.回収不能な場合がある

弁護士に依頼すれば確実に回収ができるわけではありません。

例えば、相手に全く支払い能力がない場合や、相手が破産してしまった場合など、相手の状況によって、弁護士が手段を尽くしても限界があるケースもあります。依頼しても、回収ができない可能性があることは念頭に置いておく必要があります。

6−2.費用倒れになる場合がある

弁護士に相談・依頼する場合は弁護士費用が必要となり、訴訟などの法的手段にも一定の手続費用がかかります。相手の財産状況等、事前に予測することが難しい点もあり、結果的に回収額よりも弁護士費用の方が高くなってしまうリスクはあります。

6−3.解決に時間がかかる場合がある

弁護士に依頼してもすぐに債権を回収することができるとは限りません。特に法的手続きによる回収を目指す場合にいえることですが、解決までに時間がかかることが多いです。

裁判所の公表データによると、地方裁判所における訴訟の平均審理期間は9.8か月となっており(令和5年)、交渉から訴訟、強制執行と段階を踏んで手続きを進めた場合、実際に債権の回収が実現するまでに年単位の時間がかかる可能性があります。

▶参考情報:裁判所の公表データ(裁判所データブック第2部第2の1)については、以下をご参照ください。

7.債権回収トラブルを未然に防ぐためには顧問弁護士の活用もおすすめ

債権回収トラブルが発生すると、その対応のために労力的にも金銭的にも少なくない負担が生じます。債権回収トラブルによる会社のダメージを回避するためには、そもそも債権回収トラブルを発生させないことが重要です。債権回収トラブルを防ぐために企業ができることとして顧問弁護士を活用する方法があります。

7−1.リーガルチェックや契約書の作成等で契約の不備を防止

回収する債権についての契約書が正しく整備されていないと、債権について支払いがなかった場合の回収のハードルが高くなることが多いです。

常日頃から顧問弁護士に相談し、契約書の作成やリーガルチェックなどの支援を受けて、契約関係の整備をすることで、契約の不備によって債権回収ができないという事態を防ぐことができます。また、新規の取引先と取引を開始する際に与信調査を行うことも有用です。顧問弁護士は与信調査など、不払いリスクを減らすための法的な助言も行います。

7−2.初期段階から相談することでトラブルの拡大防止につながる

債権回収トラブルは、時間が経てば経つほど、債権の額が膨れ上がってしまったり、相手の資金繰りが悪くなったりして、回収が困難になることが多いです。

そのため、不払いが発生した初期段階から正しい対応をしてトラブルを深刻化させないことが重要になります。顧問弁護士がいれば相手の支払に不安を感じたタイミングなどまだ支払期日が来ていない段階からでも相談しやすく、その結果、初期段階から弁護士の助言を受けて対応することができ、回収の可能性を高めることができます。

7−3.緊急時もすぐに相談することができる

問題が発生してから弁護士を探そうとしても、相談の予約がとれなかったり、債権回収に詳しい弁護士が見つからなかったりして、思うように相談ができないということも起こり得ます。

顧問弁護士がいれば、急ぎで相談したいときもすぐに相談することが可能です。

7−4.少額の債権回収について相談することができる

債権回収を弁護士に相談・依頼するためには一定の費用が必要です。少額の債権回収の場合、弁護士に相談や依頼をしても費用倒れになってしまうことが多く、弁護士に依頼せずに自分で対応したり、回収を断念してしまったりするケースが多々あります。

その点、顧問弁護士がいる場合は、顧問契約の中で相談できることが通常であるため、相談料の負担を気にすることなく、少額の債権回収についても気軽に相談することができます。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下でサポート内容・顧問実績・顧問料などについて詳しく解説していますので、ご参照ください。

8.咲くやこの花法律事務所の弁護士による債権回収の解決事例

咲くやこの花法律事務所は、事業者から債権回収のご相談をお受けし、実際に解決してきました。咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する解決事例の中からその1つを以下でご紹介します。

8−1.訴訟と強制執行によって債権全額の回収に成功した事例

●事案の概要

依頼者が借りていた倉庫の賃貸借契約の終了後、貸主から保証金が返還されないことについて、咲くやこの花法律事務所が依頼を受け、貸主の会社に対する訴訟、強制執行を行うことで、最終的に債権全額の回収に成功した事案です。

依頼者は、倉庫を借りる際に保証金を差し入れていました。この保証金は、賃貸借契約終了後、依頼者が倉庫を明け渡せば、貸主は速やかに返還することになっていましたが、依頼者が倉庫を明け渡してから3か月経過しても、貸主は保証金を返還しませんでした。

依頼者が返還を求めても、「わかっています」と繰り返すのみで、一向に支払いをしようとしなかったことから、咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。

●経緯

依頼を受けた後、弁護士が貸主に対して、内容証明郵便で保証金の返還を求める内容の通知書を送付しました。しかし、貸主は「返します」と言うだけで実際に支払う様子はなく、挙句に、弁護士からの連絡にも対応しなくなりました。

そこで、弁護士は、貸主に対して保証金の返還を求める訴訟を提起しました。貸主は裁判所からの呼び出しにも応じず、当方の請求を全額認める判決がでました。

判決が出ても、貸主は弁護士からの連絡を無視して支払いをしようとしなかったので、やむを得ず、貸主名義の銀行口座の差押えを裁判所へ申立て、その結果、貸主名義の銀行口座の差押えが認められました。

●解決結果

差押命令の決定が出てまもなく、貸主から弁護士宛てに「全額を振り込むので差押えを取り下げてほしい」と連絡があり、その日のうちに請求額全額が振り込まれ、債権全額の回収に成功しました。

この事案のように、支払いに応じず、連絡も無視するような不誠実な債務者に対しては、裁判を経て強制的に財産を差し押さえる手続きが有効な場合があります。

特に、債務者が銀行から借り入れをしている事業者の場合、口座に差押えが入ると、銀行からも差押えの件を早期に解決できなければ借入金を一括で弁済するように求められることが多いです。そのため、銀行口座を差し押さえられた場合に債務者にかかるプレッシャーは大きいものがあります。

上記の事例でものらりくらりと支払いを免れようとしていた貸主も、差押えをされてようやく逃げられないと観念したのかもしれません。

この解決事例については以下で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

▶参考情報:相手の会社の銀行預金を差し押さえた結果、債権全額の回収に成功した事例

また、その他の債権回収に関する解決実績も以下からご覧いただけますので、あわせてご参照ください。

9.債権回収について弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所は、企業法務に注力する法律事務所として、数多くの債権回収の事案にかかわり、解決してきました。以下では咲くやこの花法律事務所の企業向けサポート内容についてご説明します。

9−1.債権回収についての相談

未払い等が発生した際に、法的な観点から請求が可能かどうか、回収の手段、回収の見込みやリスクなどについての助言を行います。

債権回収トラブルを深刻化させないためには、初期段階から弁護士の助言を受けて対応をしていくことが重要です。咲くやこの花法律事務所では、事務所のこれまでの経験を生かして、回収実現のために何から始めるべきかについて具体的な道筋を提示します。

咲くやこの花法律事務所の債権回収トラブルに関するご相談費用例

- 初回相談料30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン・電話による相談が可能

9−2.弁護士による債権回収の代行

会社での解決が困難なケースや、弁護士から請求することが有効と考えられるケースでは、弁護士が会社の代理人として、相手との交渉を行ったり、訴訟・強制執行などの法的手段を駆使して、債権回収の実現に尽力します。

咲くやこの花法律事務所では、事務所のこれまでの経験を生かして、弁護士が回収実現のために全力を尽くします。

咲くやこの花法律事務所の債権回収トラブルに関するご相談費用例

- 初回相談料30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン・電話による相談が可能

9−3.契約関係の整備

いざトラブルが発生したときに、契約関係の整備が不十分だったり、トラブルを想定した準備ができていない会社ほど対応に苦慮することになります。

常日頃からこまめに弁護士に相談し、契約関係の整備などのリスク対策に取り組むことで、トラブルに強い会社をつくることができます。咲くやこの花法律事務所では顧問弁護士サービスの中で契約関係の整備や債権回収トラブルの予防、初動対応について、弁護士が事務所の経験を生かして企業向けのサポートを行います。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容については以下をご参照ください。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画も公開中です。あわせてご参照ください。

10.まとめ

この記事では、債権回収トラブルについて弁護士ができることや、弁護士に依頼するメリット、弁護士に依頼する場合の費用、債権回収の依頼に適した弁護士の選び方などについて解説しました。

債権回収について弁護士ができることは、①法的な助言(法律相談)、②交渉による債権回収の代行、③法的手段による債権回収の代行があります。

どのような流れで債権回収を進めるかは事案によって様々ですが、まずは交渉をして、支払いが得られなかった場合に法的手段という流れになることが多いです。

債権回収を弁護士に依頼することは以下のようなメリットがあります。

- 相手に心理的なプレッシャーを与えることができる

- 知識と経験に基づいて最適な方法を選択できる

- 弁護士にしか使えない方法で成功率を上げることができる

- 法的な手続きで強制的に回収する方法がある

- 自己流で対応して失敗することを防ぐことができる

- 対応にかかる労力的・精神的な負担を軽減することができる

弁護士に依頼するときにかかる費用には、相談料、着手金、報酬金、日当、実費などがあります。弁護士費用は個々の弁護士や法律事務所で独自に設定されており、一律の基準はありません。債権額や事案の複雑さ、請求方法や対応期間などの要素によって大きく異なるため、まずは弁護士に相談して、弁護士費用を確認することをおすすめします。

債権回収を成功させるためには、債権回収に専門性と実績がある弁護士に依頼すべきです。また、費用や解決方針の説明が明確でわかりやすく、スピード感のある対応をしてくれる弁護士を選ぶことも重要です。さらに顧問弁護士サービスを活用し、日頃から契約関係の整備やリスク対策に取り組み、トラブルの初期段階から弁護士の助言を受けて対応することで、債権回収トラブルによる会社のダメージを防ぐことができます。

債権回収トラブルを解決するために弁護士への依頼を検討されている方、債権回収をはじめとした企業経営にまつわるトラブルに備えたい方、顧問弁護士をお探しの方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所へご相談ください。

記事作成日:2025年7月2日

記事作成弁護士:西川 暢春